オリジナルアルバム『I LAND』インタビュー

山崎育三郎が目指す“エンターテイナー像”と歌手活動への思い「どんな場所でも人を楽しませたい」

子供のころからの夢を叶えた、その先へ

ーーミュージカル俳優の活動だけでも大変な中で、30歳でテレビという新しいフィールドに一歩踏み出したのは、勇気がいる決断ではありませんでしたか?

山崎:そうですね。実は、ミュージカル俳優を目指した子供のころから、“いつかこの役をやるんだ”と、心に決めていたものがあったんです。『レ・ミゼラブル』、『ミス・サイゴン』、『エリザベート』、『モーツァルト』この日本ミュージカル界でトップと言われている4作品に出ること。いわゆるロングランと呼ばれる、数カ月間2000人のお客様で毎日埋まる圧倒的人気を持つこれらの作品に出演するのが、ミュージカル俳優を目指す誰もが抱く夢です。その夢を僕は、29歳のときに叶えたんです。だからこそ次のステップとして、ミュージカル界そのものをもっと多くの人に知ってもらう活動ができないかと考えました。ミュージカルは素敵な世界なのに、正直20代のころ友人に「見に来て」と言っても「敷居が高い」とか「よくわからない」と言われることがあって。そんなとき、ドラマ『下町ロケット』(TBS系)に出演するというチャンスをいただいたんです。ありがたいことに、その年もっともヒットしたドラマとなりました。

ーーこれまで新たな挑戦には葛藤や挫折がついてまわりましたが、ドラマの現場はいかがでしたか?

山崎:それはもう、慣れない苦労というのは、たくさんありましたね。ミュージカルの現場に行けば、みんな顔見知りで。スタッフやオーケストラの方も、出演者のみなさんも、どこに行っても「今回もよろしくね」って、安心した環境の中で作品に挑むことができるわけです。一方、テレビの現場は誰も知り合いがいない。一般の人でいえば、10数年務めてきた会社を辞めて、転職した感じに近いですね。でも、ありがたいことにミュージカルが好きな方というのは、どの現場にもひとり、ふたりいるんですよ。『下町ロケット』の現場にもいて「わー、山崎育三郎さんだ!」と言ってくださるんですけど、9割以上の方は「誰?」みたいな(笑)。スケジュールにおいてもギャップしかなくて。ミュージカルは、1カ月から1カ月半くらいかけて作っていくのでカンパニーの絆が家族みたい育っていくのですが、ドラマの現場では、当日スタジオに行って、メイクして、「よーい!」って始まる。そのスピード感に最初は戸惑いました。共演者の方がどんなお芝居をするのか、そもそもどんな方かもよく知らないまま、すごく仲のいい間柄を演じなくてはならない。模索しながらリハーサルをして、そのあと本番をやって、それがもう翌週にはオンエアされる。瞬発力が必要というか、最初はついていけなかったですね。ある意味、ミュージカルよりライブだな、と。

ーーそれは不思議な感覚ですね。実際には、ミュージカル劇場のほうがお客様を前にしたライブなのに。

山崎:そうなんですけどね(笑)。なんというか、即興芝居のように感じたんです。それにミュージカルは海外の、しかも現代ではない時代の物語が多いじゃないですか。本番前は、アイラインを入れて、ノーズシャドウして、ときにはマスカラもして……って、濃いメイクを自分でして、派手な衣装にかつらを付けて、「よし、本番!」となるんです。その準備時間が芝居スイッチだったんですけど、『下町ロケット』では作業着で、ほぼすっぴんで、ヒゲ生やして「よーい」と言われても……。下町の工場のミュージカルなんて経験したことないですし、現代のリアルなお芝居もやってきてないので、すごく難しく感じました。しかもセリフを言っている間、カメラがワーッと目の前まで近づいてくる。『下町ロケット』って、テレビ画面いっぱい顔になるくらい寄りのシーンがあって。そのなかでも芝居を続けるというのもそうですし。そして、なによりも放送後の影響力の大きさに驚きました。視聴率が20%近くなっていくと、街を歩いているときにも「真野くんだ」「真野! 真野!」って役名で呼ばれるようになって。「『下町ロケット』の人だ!」って子どもたちに囲まれたり。やっぱりテレビってすごいなって、改めて思いました。

ミュージカル界のプリンスを育てたのはファン

ーードラマのみならずバラエティなどでも出演されて、一気にファン層が広がったのでは?

山崎:そうですね。実写映画『美女と野獣』の野獣役を務めたことで、より多くの方に知ってもらえた手応えがありました。

ーー活躍の幅が広がる一方で、ミュージカル俳優の山崎さんを見つめてきたファンの方々の反応はどうだったのでしょうか。

山崎:たしかに、他の活動が増えることで、それまで年間5本やっていたミュージカルが年1本になって、寂しい思いをしている方もいらっしゃったと思います。ただ、ミュージカルをやっていてよかったと思うのは、応援してくださる方々との距離がとても近くに感じられるところです。本場ブロードウェイでも終演後にロビーで出演者がファンと交流する時間があるように、日本のミュージカルでもファンと握手をしたり、写真を撮ったりという文化というか伝統があります。一人ひとりのお客様の顔を見て、手を握って、一緒に歩んできたという絆は強いと感じているんです。僕が新しいチャレンジをしているのならば……と、温かくと見守ってくださっていることにも感謝をしているんです。

ーーなるほど、その想いが「Keep in touch」にもつながっている、と。

山崎:はい。ミュージカルの仕事は、時間を作って、劇場に足を運んで、チケットを手に来てくださるお客様がいなければ、成立しないもの。だから、本当にありがたい存在なんです。今でも19歳で『レ・ミゼラブル』の初日を終えたとき、数人の方から「山崎さん、ファンになりました」と言っていただいて「え、ファン? 僕のですか?」とびっくりしたのを覚えています。そのころはサインもなくて、名前を書いていましたね(笑)。それが公演数を重ねるごとに10人、50人、100人、200人、300人……って増えていくことに感謝を忘れた日はありません。「Keep in touch」の詞は、僕を応援してくださるみなさんの顔を思い浮かべながら、お手紙を書く感覚で詞を綴ったんです。一緒に仕事している仲間、大道具さん、小道具さん、音響さん、オーケストラのみなさん……そして、何よりも見てくださるお客様がいて、初めてミュージカルは成り立つので。

ーーそうした方々から受けた愛情が、山崎さんをプリンスに育てたのですね。

山崎:そうだと思います。最初のファンミーティングのとき、20歳そこそこの男子だった僕は、自分が登場したら「キャー!」ってなると思ったんですよ。でも、実際は上品な拍手で迎えられて。やっぱりミュージカルファンの方は礼儀正しくて、知性や品格のある方ばかりなんですよね。その空気を察して、失礼があってはいけないと「みなさん、今日は素敵な時間を過ごしましょう」と緊張して挨拶をしました。それからも、お手紙や直接お会いしたときに「今回のお芝居はここをもっと頑張ってほしいと思った」「人前で話すときはこうしたほうがいい」など、ありがたいアドバイスをたくさんいただきましたし、本当に僕はファンのみなさんに育てていただいたという意識が強いですね。もし、あのとき「キャー!」で迎えられていたら、僕は「お前ら、愛してるぜ!」みたいなキャラクターに育っていたかもしれません(笑)。

ーーそんな山崎さんも見てみたかったです(笑)。

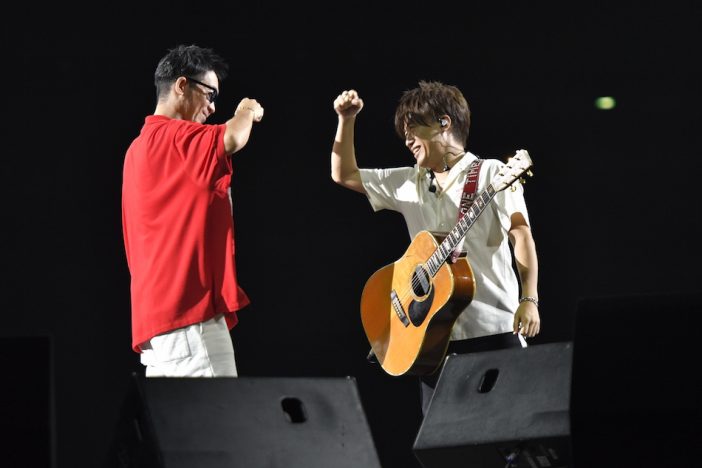

山崎:アハハ。だから、すごく面白いんですよね、ライブをすると。昔から応援してくださるミュージカルファンの方に加えて、テレビドラマで知ってくださった方、音楽番組やバラエティで好きになってくださった方もいて、本当に幅広い年齢層のお客様に遊びに来ていただけるようになりました。