『Obscure Ride』リリースインタビュー

ceroは日本のポップミュージックをどう変える? 「2015年の街の景色を音楽にすることができた」

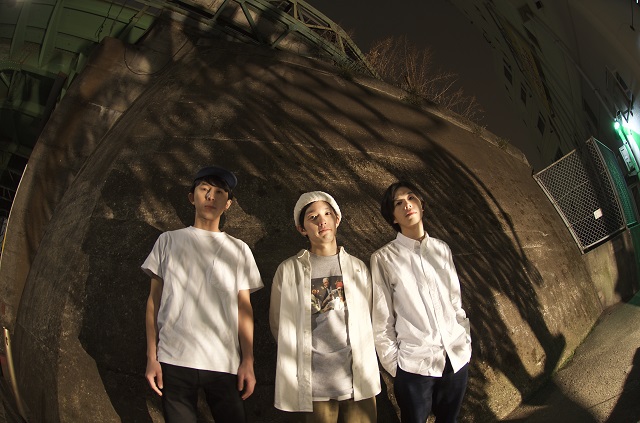

2010年にカクバリズムよりデビューして以来、2枚のアルバムでインディーシーンに大きな影響を与えてきたceroが、5月27日に3rdアルバム『Obscure Ride』をリリースした。同作は、街の情景を旅行記のような形でドリーミーに描いてみせた2ndアルバム『My Lost City』の華やかさから一転、ヒップホップや現行のジャズシーンと親和性のある強靭なビートを備えた作品に仕上がっている。今回リアルサウンドでは、髙城晶平、荒内佑、橋本翼のメンバー3人にインタビューを実施。聴き手には音楽ジャーナリストの宇野維正氏を迎え、前作からここまで音楽性が変化した理由や、楽曲の構造、彼らが考える“街の音楽”について、じっくりと語ってもらった。(編集部)

「日本のポップミュージックを長年担ってきた人ができなかったことが、もしかしたらできちゃったんじゃないか」(荒内)

――今回のアルバム『Obscure Ride』は、自分がここ15年間くらい日常的に最も頻繁に聴いているタイプの音楽と、あまりにも体感温度の近いところで鳴っていて、まずそのことに驚きました。今、こんな音楽をやっているバンドは日本では他にいないし、これまでのceroの作品の延長上にありながらも、ここで明らかに違うモードに入ったような感覚があって。

髙城晶平(以下、髙城):あぁ、はい、そうかもしれないですね。

――最初に訊いてスッキリしておきたいんですけど(笑)、1曲目の「C.E.R.O.」をレコーディングしたのは、昨年末にリリースされたディアンジェロの『ブラック・メサイア』を聴いた後ですか?

髙城:今年に入ってから作った曲なんで、そうですね、あのアルバムはその前に聴いてます。ただ、結果『ブラック・メサイア』っぽくなっちゃってますけど(笑)、あれがきっかけというわけではなく、その前から、ネオソウルと呼ばれていたような、90年代以降のR&Bの乾いた感じのサウンドに日本語をどうやって乗っければいいのかってことにずっと興味があって。

――そうですね。それは昨年のシングル『Orphans/夜去』からも濃厚に感じられました。

髙城:そう。で、今回のアルバムの1曲目では、そこにわかりやす過ぎるくらいフォーカスしたものを持ってきたかったんですね。決意表明的な意味でも、新たな自己紹介的な意味でも、カマシ的な意味でも。

荒内佑(以下、荒内):最初に聴いた時から「キター!」って感じでしたし、完成した時はかなりアガりました(笑)。いきなり話が飛ぶんですけど、細野晴臣さんのインタビューを読んでいると、『トロピカル・ダンディー』(1975年)の時も、最近だと『FLYING SAUCER 1947』(2007年)の時も、「ファンクをやろうとしたんですけど挫折したんです」みたいなことを言ってるんですよ。きっと細野さんの念頭にはスライ・ストーンがあったんだと思うんですけど、細野さんの声や言葉と、きっとどうやっても相性が合わなかったんだろうなって。つまり、日本のポップミュージックを長年担ってきた人ができなかったことが、もしかしたら俺たちできちゃったんじゃないのって(笑)。

――おぉ、いきなりデカくぶち上げましたね(笑)。

荒内:まぁ、それは言い過ぎかもしれませんけど、その兆しがあの曲で見えた感じがありました。

橋本翼(以下、橋本):ずっとやりたかったものに、ようやく近づいてきた感じがありますね。髙城くんから曲がメールで送られてきた時点で、この「C.E.R.O.」をアルバムの1曲目にしたいって書いてあったんですけど、そこで今回のアルバムの全体像が見えました。これまでの2枚のアルバムとはまったく違う、次の段階に入ろうとしているんだなって。

――もちろんこれまでのレコーディング作業やライブ活動を通して、サポートメンバーを含めた個々のプレイヤビリティの向上もあったでしょうし、バンドとして音を鳴らした時のグルーヴ感の熟成もあったと思うんですけど、ここで音楽的に一線を踏み越えることができたのは、バンドへの支持が広がっている今だったらお客さんもついてきてくれるんじゃないかという思いがあったのでしょうか?

髙城:今言っていただいたこと、全部ですね。

――上手くもなったし、機も熟したと?

髙城:はい。事務所の社長には「まだ早い」みたいなことも言われますけど(笑)、最近はライブをやっていても、なんかついてきてくれそうなお客さんだなって実感があって。それと、ceroというバンドはレコーディングにおいてもライブにおいてもサポートメンバーの力を大いに借りているバンドなわけですけど、今の7人でやるようになったのが2013年末にリリースした『Yellow Magus』のあたりからで、その頃は自分たちが目指している音楽的な方向、音楽的な構造をまだ咀嚼しきれてない感じがあったんですよ。で、そこからはレコーディングもライブもとにかく実践の連続で、いつの間にかやりたいことをやれる力がバンドに備わってきていたというのもあります。特にアルバムのレコーディングの最後の方にやった2、3曲くらい、「C.E.R.O.」もそのうちの1曲ですけど、その段階では演奏も歌も思い通りにできるようになってきていて。今だったら、「それっぽい」だけじゃなくて「モロ」な感じのことをやってもおもしろいんじゃないかなって思えるようになったんですよね。

――そうそう、さっき荒内さんも「声」について言ってましたけど、今回のアルバムの大きな飛躍の一つは、髙城さんの歌声にあると思うんですよね。いわゆるソウルフルというのとは違うけど、今のバンドの新しいグルーヴを完全に乗りこなしている。

髙城:ありがとうございます。僕の場合は、単純にバンドみんなの成長に自分が追いつかなくなってきていたんですよね。歌って、やっぱり音楽にとって重要なファクターですから。そこで歌を歌っている人間として、演奏はこんなにカッコよくなっているのに、歌だけはこれまで通りみたいな、「ちょっと少年性を引きずっている歌声」みたいなのはカッコつかないよなってことで、色々と研究はしました。

――音楽に詳しいミュージシャンって、特に最近のバンドは頭でっかちになりがちですけど、ちゃんとそのでっかくなった頭に相応しいフィジカルを手に入れるために鍛えているっていう。

髙城:これは今後の作品もそうするかはわからないですけど、今回の作品に関しては、あまりポストプロダクションで音をいじらないようにしたんです。いい録れ音で録った素材をきちんと並べるってことを丁寧にやろうと思って。それにはまず、演奏や歌を良くするしかなくて。曲作りにも時間をかけましたけど、それ以上に、ちゃんとその曲を自分たちのものにするために時間をかけた作品ですね。

荒内:レコーディングではドラムテック(ドラムのチューニング専門の技術者)の人にスタジオに来てもらって、ドラムキットも複数持ってきてもらって、事前に「この作品の何曲目」ってメモをつけて参考音源として渡してあったので、その理想となるサウンドに近づけていくという作業をしていきましたね。

橋本:逆に、ミックスの時間はこれまでで最短だった(笑)。

――なるほど。いや、本当にちゃんとやるべきことをやった結果がこのサウンドなんですね。

荒内:やってることはオーソドックスなことばかりなんですよ。ただ、今のオーソドックスではなく、90年代までのオーソドックス。ブラックミュージックに近づくというのは、そうやってちゃんと時間とお金をかけてやるしかない領域があるので。インディーズにしては、かなりお金がかかった作品だと思います。

髙城:まぁ、今だったらやろうと思えばミックスの段階で音を寄せていったりできる部分も多いんだろうけど、やっぱりそうではなくて、最初に出した音の時点でちゃんと寄っているというのが大事だって。そういう考え方で作った作品ですね。