『ルポ ゲーム条例』書評ーー政治に絶望したら終わり、ではない

ゲームのために戦う

本著が指摘する「ゲーム条例」の2つ目の問題が、そもそも「ゲーム脳」や「ゲーム依存症」「ゲーム障害」といった、ゲームに依拠する疾病に果たしてどこまで実害があるのか、またそれに対してゲーム条例で掲げられる「ゲームの利用時間制限」といった行動が果たしてどこまで影響があるのかといった根拠の乏しさ、ゲームに対する偏見である。これは主に第4章から第5章で語られる。

まず第4章、「ゲームは悪者なのか」ではゲームクリエイター、業界関係者、またゲームを愛好する県民らの立場から、ビデオゲームに対する偏見への反駁が行われる。ゲーマーやクリエイターといったゲームの当事者自らの憤りや問いかけ、研究者など(大山らが想定しない)「専門家」による「ゲーム障害」への疑問もしっかりと記載されていた。

中でも胸を打ったのが、サウンドプログラマーとしてゲーム開発に携わる岩本翔の「『ハマり続けて抜け出せなくなるゲーム』などというものはゲームを作ったことがない人の幻想でしかない」という主張。これには筆者も心の底からうなずいた。いつまでも楽しく遊べるゲームを作ることがどれほど難しいか、またそれにどれほどの技術、情熱、能力が詰め込まれているのか……。仮にも「技術大国」とかつて謳われた日本で、そんな想像すら出来ないということが、情けなくてままならない。「舐めるな」という一言に尽きる。

第5章、「問われる条例の是非」では条例可決後を巡り、渉さんをはじめとする2つの条例を巡る裁判、ほかの都道府県への影響、また香川県内での教育の変化が紹介される。冒頭で述べた通り、すでに可決されてしまった以上「手遅れ」になったものの、それで諦めることなく食い下がる報道、また関係者の戦いが追われており、「条例ができたら終わり、ではない」の精神が反映された章となっている。

なお、我田引水となってしまうが、筆者も当時、ゲーム条例の他県への影響について取材している。取材したのは当時、東京都議会議員の栗下善行。本書で紹介されなかったものの、ゲーム条例にもSNSでいち早くコメントを出し、都議会の中でも再三、当時の小池都知事に対して本件の再考を訴えた。

本書でも触れられているように、小池都知事は当初、ゲーム条例にやや肯定的な意見を出していたものの、11か月後には「科学的根拠に基づかない内容で、条例による一律の時間制限などを行うことは考えてない」と見解を改めている。このように、香川県外において栗下のようなゲーム条例に疑問を呈する議員たちの戦いが、条例の全国的波及を辛うじて防ぐことに貢献していたことも、筆者個人の取材経験から触れておきたい。

(参考:電ファミニコゲーマー「香川県「ゲーム規制」が全国に波及する可能性── 規制に反対する若手都議に問題の本質を訊いた」)

ゲーム条例で終わり、ではない

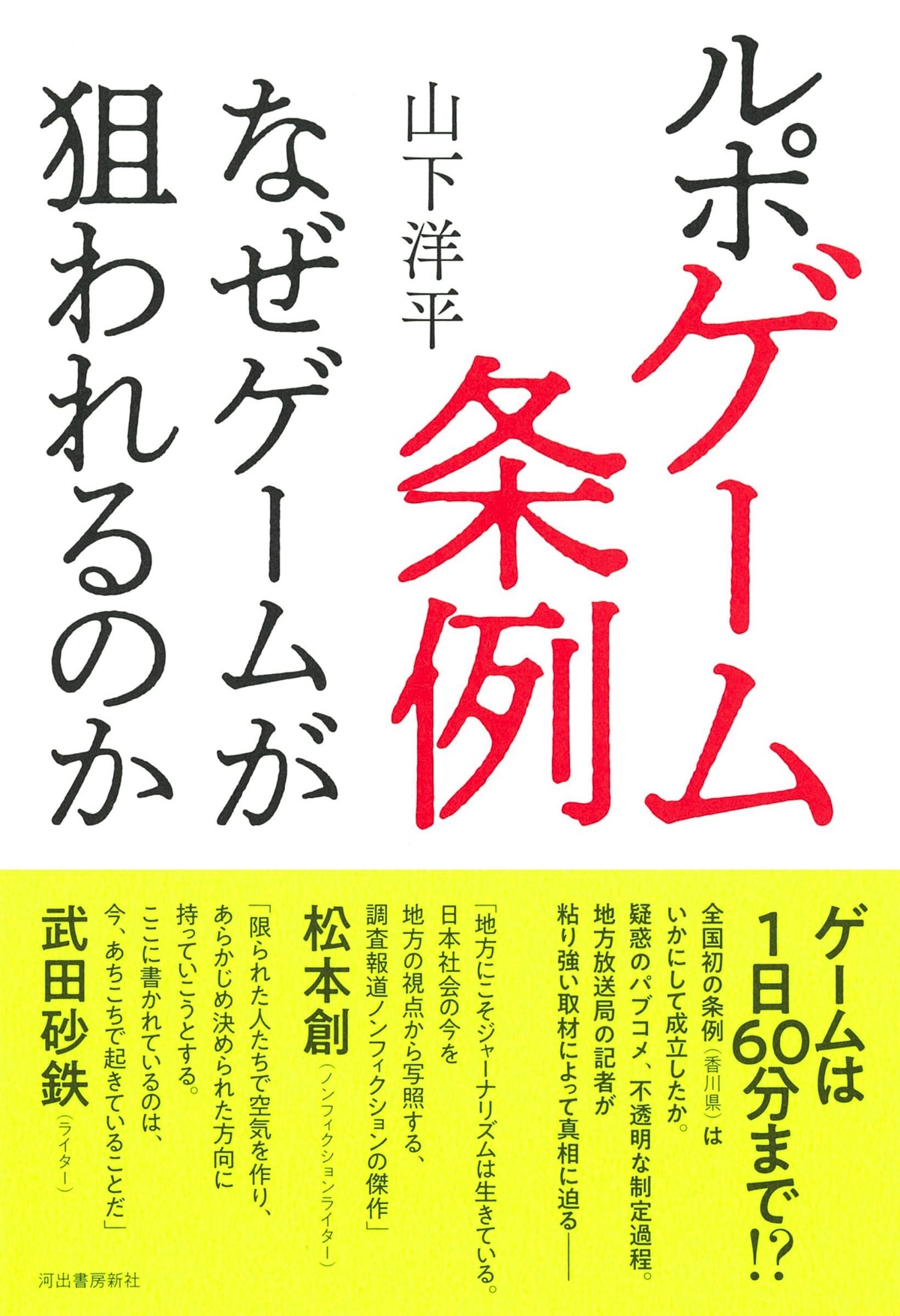

『ルポ ゲーム条例 なぜゲームが狙われるのか』は、令和を迎えた日本における政治と社会を考えるうえで、極めて重要な一冊である。一見すると「ゲームと香川」というピンポイントな題材を扱っているようで、その本質は、現代日本における特定の人々や文化に対する偏見、またそうした偏見を公権力によって強引に制度化しようと試みる民主主義の腐敗、またそれにポジティブに抵抗しようとする主に若者を中心とした新しい勢力と、極めて普遍的なものだった。

とりわけ、著者の山下が「条例ができたら終わり、ではない」と、もはや「手遅れ」同然の問題を報道し続けたジャーナリズム精神そのものが、現代日本におけるジャーナリズムを考える大きな転換点となっているのも興味深い。戦後から全国紙やテレビが続けてきたイデオロギーベースの過激かつ迅速なジャーナリズム精神とは異なり、ただ批判だけではなく肯定的な姿勢も伝え、「手遅れ」になっても粘り強く訴えるというのは、冷戦終結後、インターネット時代における新たなマスコミのスタンスと言えると思う。

筆者自身、自分が置かれた世代の空気から、もはや若者たちが日本の未来を楽観視できる時代ではなくなったことを、ヒシヒシと感じる。そしてこの日本における絶望は、突然にして好転したり、あるいは破滅に至ることなく、真綿で首を締めるようにゆっくりと、着実に私たちの生活と幸福を蝕んでいくことだろう。だがいくら絶望しても「終わり、ではない」。それでも地味に抗い、暗闇ではなく光を探すことで、「私たちが私たちらしく生きる社会」を作ることは可能なのだと、この本から感じた。