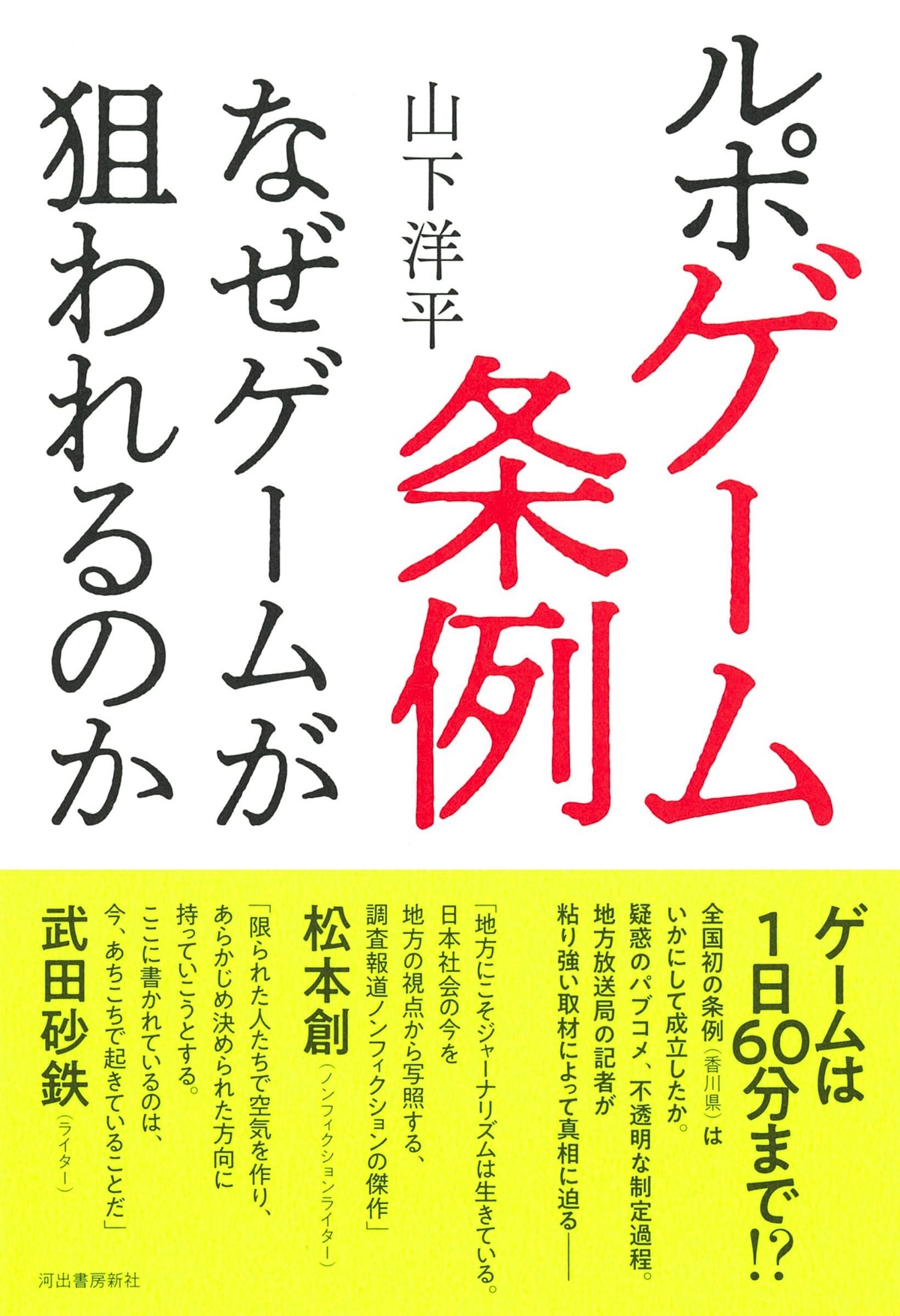

『ルポ ゲーム条例』書評ーー政治に絶望したら終わり、ではない

ゲーム条例の問題とは何か、その問題と戦うのは誰か

「ゲーム条例」は条例が公表された当初から様々な批判に晒され続けてきたが、「批判」と一言に言っても、その論点は様々である。この本でまず注目するべきは、「ゲーム条例とは結局なにが問題なのか」を論理立てて分割、整理している点だろう。

具体的に、この本で挙げられる「ゲーム条例の問題点」は2つある。ひとつは、特にパブリックコメントの偏りから明らかとなった、条例制定の“不透明かつ恣意的なプロセス”だ。そもそも、この条例は過程や根拠というものに大きな問題があった。今回はそれがたまたま「ゲーム」を扱ったことでネット上で大きな批判を受けたが、仮に「ゲーム」が「スポーツ」や「読書」であってもこの問題は変わらない。本書では主に第1章から第3章にかけて、この問題を追求する。

まず第1章「全国初の条例ができるまで」では、条例が制定されるに至るまでの歴史的経緯が明らかにされる。2002年に発刊されて物議を醸した森昭雄著『ゲーム脳の恐怖』を皮切りにした「ゲームバッシング」とタイミングを同じくして、2003年に香川県議員に当選した大山一郎がゲーム批判を展開した過程、またそこに教育評論家の尾木直樹や、ゲーム脳の「専門家」こと久里浜医療センターの樋口進、また彼らの言い分を「素直に」報道した四国新聞など、大山を中心にした20年に渡る「ゲーム対策」の経緯が説明されている。

この章で興味深いのは、かねてよりゲーム条例の中核的人物として槍玉にあげられてきた大山一郎を含む自民党香川県政会を中心に、教育評論家、医療機構、マスメディアといった、ある種のステークホルダー的な権益が「ゲーム依存症対策」を名目に醸成される一方、その間に議論が水面下で進められ続けた結果(ステークホルダー外を排除する形で)、条例という効力が生じる直前で青天の霹靂の如く世間に晒された、“政治と世間の認識のズレ”であろう。

一方、「香川」がただの「地方」だからどんな条例でも通ってしまうのだという安易な偏見も、山下らは取材を通じて否定する。条例の発表を受けて、まず共産党、そして同じ自民党の議員会メンバーが条例に対して明確に反対意志を表明したこと、さらにリベラル香川の議員たちが熟慮の末に議場を退室したことに触れ、地方議会の中にも「県民や世論のための熟慮」が必要と考える議員がほぼ半数もいたことに触れている。とはいえ、僅差で大山ら県政会が条例を通過させることに成功する。

次に山下らは、パブリックコメントへの疑惑を第2章「条例制定過程を検証する」で投げかける。たしかに「ゲーム条例」は可決されたが、それでもパブリックコメントの公募がある。パブリックコメントとは行政手続法、第三十八条から第四十五条に定められた制度であり、「命令等を定める場合に、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない」というものだ。

一度可決された条例を改廃するには、冒頭で述べた地方自治法の直接請求をするほかない。しかし、可決される直前のパブリックコメントで市民の意見を盛り込むことができれば、少なからず内容を変更できるかもしれない。事実、ゲーム条例のパブリックコメントには異例ともいえる2686件もの意見が寄せられ、「手遅れ」となった後もなお引き下がらない民意が現われていた。

しかし、そのコメントのうち8割は、「賛成します」「賛同します」「明るい未来を期待します」といった意見というより、ただ賛意を露わにした極めて短いものばかり。しかもコメントのうち、「ご感て想」という同じ誤字が24件あったことなど、明らかに不自然なまでの一致を見せるものも多々あった。大山ら自民党県政会は長らくパブリックコメントの内実を「個人情報保護のため」として明らかにしようとしなかったが、いざ明るみになると不気味なまでに偏ったコメントばかりが集い、まして大山らはこれを根拠に「賛成8割」と自分たちの正当性を主張していた。

本来であれば市民が政治の建設的な議論をするためのパブリックコメント制度。ところが、実際には特定の人々による不正と疑われても仕方ない形で利用され、ましてそれを根拠に「民意」とする議員の存在は、現代日本における民主主義の腐敗が水面下で進んでいることも疑わざるを得ない。山下自身が冒頭で「それは決して『一地方の話』ではない。国全体が抱える課題や社会のひずみは、まず地方に現れる」と語るように、“香川以外で同じことが起きていない”と言い切れないのだから。

パブリックコメントの衝撃的な内容に愕然としながらも、第3章「高まる条例への疑問の声」で、山下らは条例に疑問を挙げる「県民」に着目する。最初に着目したのが、高松市の高校に通う「渉さん」。渉は条例の撤回を求める署名を手に、学業の合間を縫って大山ら議会への疑問を投げかける。とりわけ、「規制の対象となる学生を検討委員会に呼ばなかった理由」を当事者として尋ねる姿には、ゲームに日常的に親しむ学生たちを代表する正論が籠められていた。

条例に疑問を投げかけたのは学生ばかりではない。まず、高松市長の大西だ。大西は「依存対策には一定の意義がある」としながらも、一律時間を規定することの有効性や、オープンな場で検討されなかったことは「残念に思う」と、行政側として異例の対応を行った。より驚くべきは、香川の約200人の弁護士が所属する「香川県弁護士会」が「ゲーム条例の廃止、特に本条例18条2項についての即時廃止」を求めたことである。弁護士会が条例に反対するだけで異例だが、まして「即時廃止」を求めることなど過去ほとんど例がない。

(※18条2項:時間規定を保護者に求める項)

第1章から第3章にかけて、特にゲーム条例を推進する側の傲慢さ、直截に言えば民主主義の軽視は、読んでいるこちらが腹立たしくなるほど詳しく描かれている。それだけで、21世紀の民主主義を憂う人々にとって本書は必読と言えるだろう。しかし、なによりもこの本を読んでいて胸が打たれるのは、こうした惨状を「地方だから仕方ない」(あるいは、日本だから仕方ない)と自嘲を交えてただ否定的に報道するのではなく、香川県議会議員、高松市長、香川県弁護士会、KSB・朝日新聞らのジャーナリスト、そして一人の高校生が戦う雄姿である。

ゲーム条例を追い続けた山下洋平が、内心で大山らの民意を軽視する姿勢に怒りを抱いたことは、想像に難くない。しかし、本著はただ一方的に怒りをぶつけるのでなく、あくまで冷静に事実を羅列し、問題を俯瞰し、原因を究明しようとする謙虚な姿勢が現れる。一方、条例に戦う人々の姿も取材し、憎悪ではなく善意で捉えようともする。これこそ、現代において求められるジャーナリズムの姿勢ではないだろうか。