業界の最前線を走るキーマンが語り合う“VRゲームの現在地” MyDearest・岸上健人 × あまた・高橋宏典対談

先日、PlayStation VR2のローンチタイトルに『オノゴロ物語 ~The Tale of Onogoro~』と『DYSCHRONIA: Chronos Alternate』が収録されるという発表があった。両作を開発するMyDearest社とあまた株式会社は、ともに国内のVRゲーム業界を代表する会社であり、2022年11月にはSteamにて共同で両社タイトルのバンドル販売をおこなうなど、その結びつきも強い。

そこで今回はMyDearest株式会社 CEOの岸上健人氏とあまた株式会社 代表取締役会長兼社長の高橋宏典氏による対談を実施。『どこでもいっしょ』を手がけるなど、画期的なゲームを作り上げてきた高橋氏と、学生時代からVRゲーム作りに邁進し、ヒットタイトルを続々生み出した岸上氏が考える、VRゲームの現在地とは。2012年に起こった転換点や、現在のVRゲーム業界が抱える課題まで、たっぷりと語り合ってもらった。

「みんながVR機器を持っていない」状況のゲームチェンジャーとなった『Quest』

――お2人が初めてお会いしたタイミングはいつごろなのでしょうか?

高橋:もちろん以前からMyDearestさんの存在は知っていたのですが、直接お会いしたのは2019年の『BitSummit』ですね。当時はうちが『Last Labyrinth』を、MyDearestさんが『東京クロノス』を出展していて。

――お会いする前までは、お互いにどんな会社・クリエイターという印象を持っていたのでしょう。

岸上:僕にとって、高橋さんは業界の大先輩であり会社の経営者としても大先輩ですし、すごく大きい規模感でゲームを作り続けているところも尊敬していました。作品としても『東京クロノス』はある意味ベンチャーらしい作りといえたのですが、『Last Labyrinth』はすごくゲームとしての完成度が高くて「こういうタイトルを作れる会社なんだ」と羨ましく感じていました。

高橋:『東京クロノス』を見たときには「すごくエッジが立っているな」と感じました(笑)。VRというと身体性が取り沙汰されることが多いのですが、VRでビジュアルノベルをやるという尖りっぷりと突き抜け感も素晴らしいなと思っていましたね。

――お2人がVRゲームに興味を持って関わりだしたタイミングはそれぞれ違うと思うんですが、高橋さんはどんな経緯でVRに出会って関わることになったんですか?

高橋:私自身、かれこれ30年くらい業界にいて、いろんなゲーム会社、いろんなプラットフォームでゲームを作り続けてきたんです。個人的に新しいテクノロジーやガジェットは好きでしたし、経営者としても業界やトレンドの変化は見極めないといけないと感じていました。それまで見てきたテック的なトレンドの中には、期待されてはいたけど盛り上がらなかったものも数多く存在しましたが……なぜかVRには引っかかるものがあったんですよ。

そんなとき、OculusのクラウドファンディングがKickstarterで始まって、一気にVRデバイスが低価格化してくるような気がしたんです。そのうえで、いろんなVRコミュニティの方々との勉強会や交流会、VRコンテンツの展示会に参加して試しているうちに「これは未来が変わる可能性がある」と考えるようになりました。

ーーOculusがKickstarterでクラウドファンディングを行なったのは2012年のことですよね。そうして興味が湧いた段階から、実際に『Last Labyrinth』の開発に着手するまで至った理由はなんでしょう?

高橋:我々は基本的には大手のゲーム会社さんの裏方として制作をすることが多いのですが、自社のタイトルも出していくと考えたとき、普通のコンソールやSteamでゲームを出しても目立たないだろうと思っていて。どうせなら新規のハードが出たときに参入しようと考えていたら、こうした新たなデバイスが登場してきて。VR産業の成長に合わせて開発すれば、我々にもチャンスがあるのではないかと思ったのが一番大きな理由ですね。

――市場の転換点と技術の転換点に合わせていけばリードカンパニーになれるのではないかと考えたわけですね。岸上さんはいかがですか?

岸上:僕は大学時代に寮に住んでいたのですが、そのルームメイトに中学生のときからVRを研究している変わった人がいたんです。大きな転換点といえるのは2012年で、たまたま『ソードアート・オンライン』のアニメがスタートしたり、OculusのKickstarterが始まったりと、VRについて知ることが多くなり、実際にOculusを手に入れて体験するようになりました。それまでも、僕は日本に入って来た初代iPhoneを発売当初から持っていたこともあって、周りでLINEが流行り出す頃にはスマートフォンに飽きていたりして(笑)。次の新しいテクノロジーやメディアを探していたんですが、そこにVRが登場したので、次第に「自分も関わりたい!」と思うようになりました。

――ターニングポイントにOculusのクラウドファンディングがある、という共通点はありながら、アプローチの仕方は対照的で面白いですね。2社が最初に開発したVRタイトルである『東京クロノス』と『Last Labyrinth』は、広義の意味ではアドベンチャーゲームにカテゴライズされると思います。VRゲームという表現形態の中で、なぜお2人は「アドベンチャー」を選んだのでしょうか。

高橋:アドベンチャーゲームを作りたくて作ったというよりも、将来のビジネス的な可能性や、うちのスタッフの強みを考えた結果、アドベンチャーというジャンルになった、というほうが正しいですね。私自身、過去にソニー・コンピュータエンタテインメントで『どこでもいっしょ』シリーズの立ち上げのディレクター、プロデューサーをやっていたので、仮想キャラクターとコミュニケーションを取ることには個人的な興味もあったんです。また、弊社には同じソニー・コンピュータエンタテインメントで『ICO』や『ワンダと巨像』のキャラクターアニメーターをしていた福山敦子が在籍していたこともあり、彼女が作る一級品のアニメーションが、インディーゲームの中で頭ひとつ抜きん出るという自信もありました。そうして興味のある分野と我々の強み、VRであることを考えたときに「バーチャル空間の中でキャラクターとコミュニケーションを取りながら進めていく」というコンセプトが固まり、「それなら『謎解きアドベンチャー』がいいのでは?」ということで、『Last Labyrinth』が形作られていきました。

岸上:『東京クロノス』開発当時、MyDearestの社員数は僕を含めて5、6人ですから、とにかく制約だらけだったわけです(笑)。VRゲームはアメリカの会社を中心に、当時もいまもアクション性が強いタイトルが多いので、同じことをやっても絶対に勝てないと思い、振り切ってストーリー性を突き詰めたVRゲームを作ることにしました。あとはキャラクターをたくさん出して、ゲームを超えたIPとして発展させたいということも考えていたので、そうであれば予算的にも制約的にも収まるビジュアルノベルにしよう、というアイデアもあったんですよ。

――両タイトルがリリースされた2019年当時のVR業界は、2023年現在とまったく異なる状況だったと思うので、そのときのお話も聞いてみたいです。

高橋:当時の状況として、まず「みんながVR機器を持っていない」と前提から始めないといけなかったんですよ。しかも、VRでの体験というのは、デバイスを被ったことがない人には全然伝わらないわけで、そこが最大の障壁でした。当時はまだコロナ禍前だったこともあって、BitSummitや東京ゲームショウをはじめ、とにかく行けるところに行って、試遊をしてもらう機会を作り続けていました。そのときはVR自体に対する物珍しさもあって、普段ゲームをしないような方も体験しに来てくれていましたし、SNSでも体験したことをきっかけにハードを買ったという報告もあって、とても嬉しくなったのを覚えています。

岸上:『Meta Quest 2(発売当時はOculus Quest 2)』になって、ようやく家電量販店でも買えるようになりましたが、当時は全然買えなかったですからね。僕たちは当時、クラウドファンディングをすることによって、発売前からゲームのファンになってもらっていたんです。『東京クロノス』の舞台である渋谷で毎月イベントを開催して、そこに来てくれたファンの方に新たなデモをプレイしてもらい、フィードバックをいただくということをやっていました。そのコミュニケーションの仕方が盛り上がりを生み出して、ゲームをリリースするときには熱量も最高潮になっていたのが印象的です。

――当時『東京クロノス』は目標金額の325%となる813万円の支援を集めたとして話題にもなりましたね。そうして最初のタイトルを作り終えたあと、またVRで次作の開発をしようとすぐに動き出したのでしょうか。

高橋:様子を見る期間はなかったですね。VRの市場自体が伸びている手応えはずっとあった状態だったのと、2019年5月にOculus Questが登場したことが大きくて。

――やはり『Quest』はゲームチェンジャーでしたか。

高橋:『Last Labyrinth』の開発当初は、まだ『Oculus Quest』の発表がされていなくて。『Oculus Go』はもう存在していたものの、かなり低スペックだったので『Last Labyrinth』は動かないなと思っていて、基本的にはPlayStation VRやPCVR向けのタイトルとして作っていたんです。ただ、Questが出たことで「これは対応せねば」と頑張って最適化して出したんです。Quest版が出たことによる反響の大きさは感じていましたし、そのころにはQuest 2の話もなんとなく聞こえて来たので、様子見する必要なんてないだろうと。

岸上:僕らの場合は超ベンチャー企業ですから、とにかく進み続けないと死んでしまうので、様子見している暇はまったくありませんでした。また、『東京クロノス』を開発している最終盤で、ディレクターの柏倉(晴樹)が『東京クロノス』と繋がりのある作品の構想と、東国ユリアというキャラクターのバックグラウンドの構想を話してくれたことがあったんです。面白い内容だったのですが、とはいえすごく尖っていたので、少し丸くして開発をしたのが続編となる『ALTDEUS: Beyond Chronos』でした。そういった経緯もあって、「早くこの構想を実現したい!」というモチベーションでもありましたね。

あと、僕らの場合は『Oculus Go』がすごく重要なデバイスだったんです。『Oculus Go』は『Oculus Quest』の前段階としてリリースされた、ある種の検証機といえるものだったんです。当時の日本円で2万2000円と安く、国内ですごく売れたVRデバイスでもありました。ゲームハードとしては正直微妙なスペックなのですが、VRを広めるという意味では一定の役割を果たしてくれたと思っています。『東京クロノス』はOculus Go用に作ったタイトルだったのですが、先ほどお話したクラウドファンディングの効果もあり、ものすごく売れたんです。『Oculus Go』の1000以上のアプリから8つしか選出されない「Oculus Essential」というカテゴリにも選ばれて、Questでもリリースできるようになったという流れもありました。

――VRゲームは特にテクノロジーの進歩やデバイス、ソフトウェアの進化がクリエイティブに影響するジャンルだと思うのですが、Oculus Quest以外に高橋さんの中で転換点だったと感じるポイントはありますか?

高橋:ここ最近の転換点でいうと、パッケージから配信に変わったのは大きいことだなと思います。それこそ我々のような中小の会社でも全世界に配信ができることはパッケージ時代には考えられなかったことでしたし、在庫を抱えるリスクを考える必要がないので売れる期間も長いです。あとはゲームエンジンの進化も大きかったかなと。配信の話とセットではあるんですが、PlayStation 3くらいまでのゲームハードだと、マルチプラットフォームでゲームを展開するとなったときに、ライブラリをゼロから作らないといけなかった。つまり、一部の大手ゲーム会社しかマルチプラットフォーム化を実現できなかったんです。ですが、PlayStation 4以降のゲームハードは、UnityやUnreal Engineなどの発展により、マルチプラットフォーム展開がしやすくなったんです。ゲームを作る側の業界内の変革を挙げるとすると、この変化がここ5年〜10年で一番大きいものだと思います。

岸上:後世で語られるくらいの大転換ですよね。

――すごく面白い観点です。岸上さんは先ほどお話されていた他に、転換点と感じるポイントはありますか?

岸上:高橋さんはゲーム業界全体のことをおっしゃってくださったので、僕はVRゲームのみの括りでお話させてもらうと、それまでのVRゲームは高価なPCVRか、15分くらいでバッテリーが切れてしまうようなモバイルVRの二択だったという意味でも、それらを解決したうえで、独立型のVRハードとして成立させた『Oculus Go』の登場は大きかったと思います。

高橋:『Oculus Go』より前は、「VRを始めるために何を買えばいいのか複雑すぎて分からない」とよく言われましたもんね。説明しても中々理解してもらえなくて。

岸上:マーケットの心理的にも「これだけ買えばいい」というわかりやすさは大事なので。その『Oculus Go』がゲームハードとしてより素晴らしくなったのが『Oculus Quest』で『Meta Quest 2』で廉価になったということが直近の大きな転換点かなと思います。

高橋:あと、『Meta Quest 2』は色が白いのも大事だと思いました。真っ黒な大きいものをつけるのはまだハードルが高いような気もしたけど、白いデバイスになったことで、一気にカジュアルになったと思います。

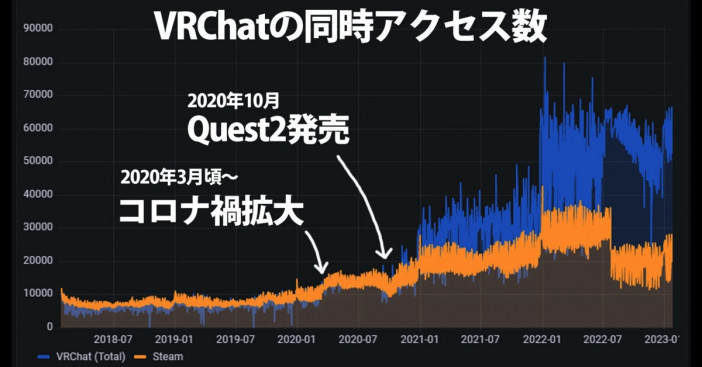

――『Meta Quest 2』になったことにより、一気にポップな印象になりましたよね。メディア側から見ていると、コロナ禍と『Meta Quest 2』の組み合わせも大きなポイントだったと感じます。国内の初回出荷台数も劇的に増えましたし、メディアの取り上げ方も大きく変化しましたから。

高橋:コロナ禍はいろいろ制約がかかった部分もありますが、VRゲーム含めたゲームコンテンツ全般の成長という意味ではプラスだった部分は多いですね。みんな家から出ないとこんなにゲームをするのかと驚きました。店頭で売られているのは日本市場でしか見ていないのですが、大手の家電量販店に実物が見える形で置いてあるというのは、消費者心理としてもかなり購買に繋がりやすくなったのかなとも思います。

――それこそ、試遊してもらう現場を作らなければいけなかった立場から、売り場が作られるようになるところまで変化したというのは感慨深いですよね。『ALTDEUS: Beyond Chronos』は2020年10月のリリース。まさにその最中といえる時期のタイトルであり、『Meta Quest 2』のローンチタイトルでもありました。

岸上:ローンチタイトルとして、初動はある意味下駄を履かせてもらったといえるくらい売れたので、そこはかなり大きかったです。コロナ禍で感じたことといえば、『東京クロノス』はリアルイベントをするスタイルのマーケティングだったんですが、それがオンラインに完全移行したのが『ALTDEUS: Beyond Chronos』で。最近ようやくイベントなどの規制が緩和されてきているので、改めてリアルイベントをやることはチャンスなのかなと思うようになりました。