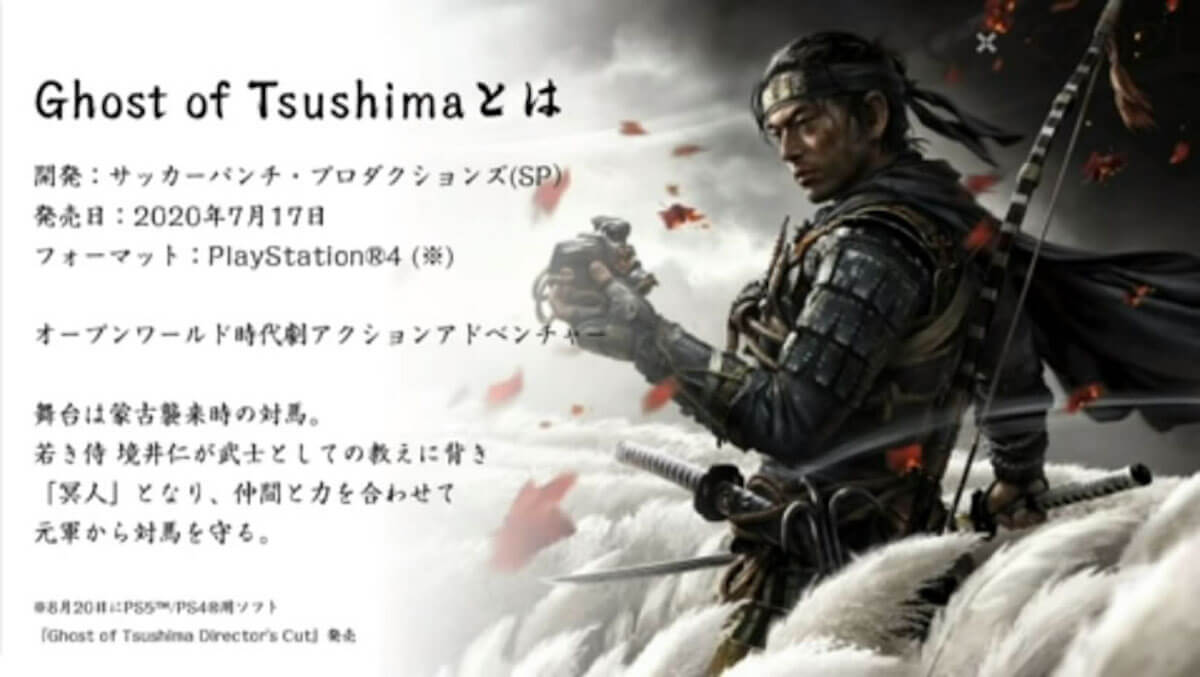

『Ghost of Tsushima』はいかにして“日本の時代劇”として成立した? ローカライズ側はユーザーの共感を重視

昨年に引き続き、今年もコロナ禍の影響からオンライン開催となった『CEDEC 2021』。本稿では各セッションから「『Ghost of Tsushima』のローカライズができるまで」の模様を記す。

登壇者はソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE) PlayStation Studios International Production & Localizationの坂井大剛氏(ローカライズスペシャリスト)と同じく関根麗子氏(ローカライズプロデューサー)。本作のローカライズの秘話を明かしていった。

オリジナル版の感動を日本のユーザーに ローカライズの目標

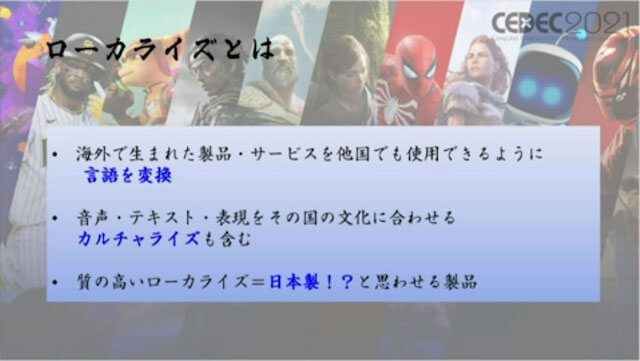

一般的なローカライズは、海外で生まれた製品を他国でも使用できるように変換するということだが、ゲームにおけるローカライズはゲーム内の音声・テキスト・表現を、その国の文化に合わせるカルチャライズも必要になってくる。

そうした創意工夫を経て海外で生まれた製品を、その国の人が違和感なく扱えたり、ゲームで言えばプレイできたりするようになれば、質の高いローカライズと言えるだろう。

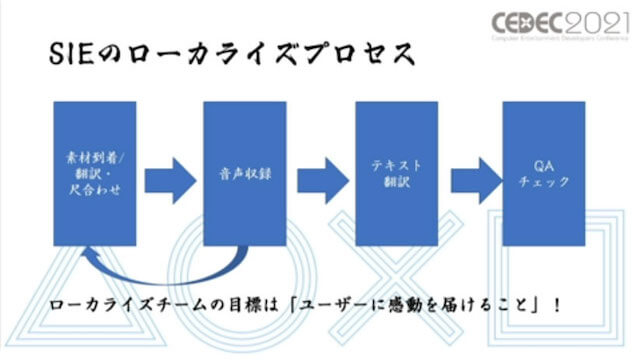

ローカライズのプロセスはパブリッシャーごとに差異があるため、本セッションではSIEのプロセスに絞って説明する。まず開発会社から台本や音声ファイル、シネマの動画といった素材が届き、そうした素材を管理しながら台本を翻訳し、音声ファイルの尺を合わせて日本語のセリフを作成していく。

また原音の尺に合わせて日本語の音声に合わせることを「尺合わせ」と呼んでおり、この尺合わせと翻訳を繰り返して、ある程度セリフが溜まったら、次は外部の収録会社の助けを借りて収録用の台本に変換してもらう。音声収録の収録現場にはスタジオのミキサーの他に音響監督が来て、演技指導や我々と役者との橋渡し役を担当してもらっている。

素材は必ずしもゲームの時系列順に届くわけではなく、本作の場合、例えばこれから収録するミッションでは、仁がどれくらいサムライ寄りなのか、どれくらい苦労人寄りなのか、といったことを毎回音響監督や役者と確認して調整していった。

なお本作は蒙古兵以外のセリフはキャラクター以外も含めて全てローカライズしていたため、全体の音声の9割以上、翻訳と尺合わせと音声とで収録を何度も繰り返していた。それが一段落ついたら、今度はゲーム内テキストを翻訳して、そのあと日本語の音声とテキストを実装したビルド(ゲーム構築)を確認しながら、修正または再収録して完成となる。

トンデモジャパンにしない サッカーパンチが早い時期に相談

本作のローカライズは、舞台が鎌倉時代の日本であるため一筋縄ではいかなかった。鎌倉時代の日本人がどんな話し方をしていたのか全く想像できず、当初、時代劇に詳しくなかったのもあった。

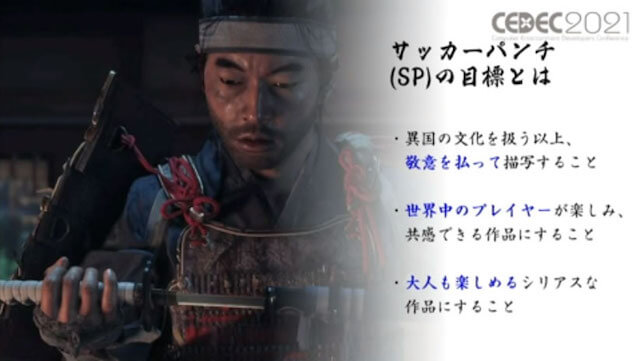

このチャレンジをどうやってクリアしていったのか。何よりも重要なのは開発会社・サッカーパンチが当初から掲げていた目標。「舞台となる日本の文化に経緯を払うこと」、「世界中のプレイヤーが共感できること」、そして「シリアスな作品にすること」の3つだった。

目標のそれぞれを噛み砕いてみると、「いわゆる日本人が違和感を持つような“トンデモジャパン”にしないこと」、「時代考証や正確性を優先した日本の歴史レッスンではなくエンターテインメントであること」、そして「ハリウッド的ではない時代劇のエンタメを作ること」。この3つに言い換えることができる。

“トンデモジャパン”にしないというサッカーパンチの目標は、海外の開発会社としてはかなり覚悟を持ったものだった。早い段階からサッカーパンチやアメリカのプロデューサーから、ゲーム内容についての相談を色々と受けてきた。

具体的には日本のサウンドチームやデザインチームへの協力要請。あとは対馬および日本各地の取材旅行の協力など。実際に取材チームが野鳥や環境音の収録、デザインチームがUI(画面上の配置や操作感など)の一部を担当した。ゲームでよく見かけたアイコンもデザインチームが作った。

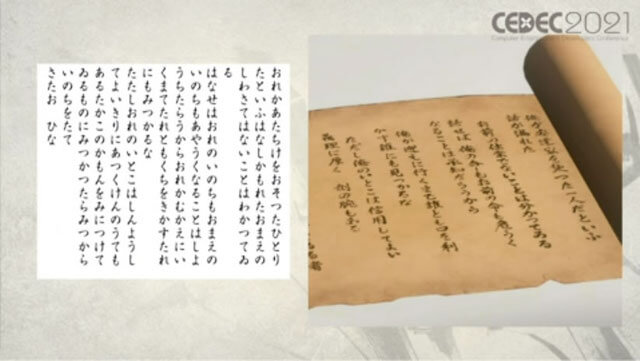

作ったものには貞夫というキャラクターがその妻に宛てた手紙などもあるが、庶民の割にはちゃんと手紙を書けていて漢字も多い。時代考証をちゃんとしていても、今の人が読めないものをOKと考えるのが最適なのかどうか。左のひらがなの羅列が考証的にOKなものとなるが、果たしてこれを読めるのか、そもそも読みたいのかといった判断だ。

まずプレイヤーに理解してもらうことが達成できなければ、それ以上のことは伝わらない。これは当たり前のことのように聞こえるが、常に心に留めておいた方がいい。これもまた教訓の1つとなった。

感情ファーストはエモいかどうか 時代劇とは何なのかを知る

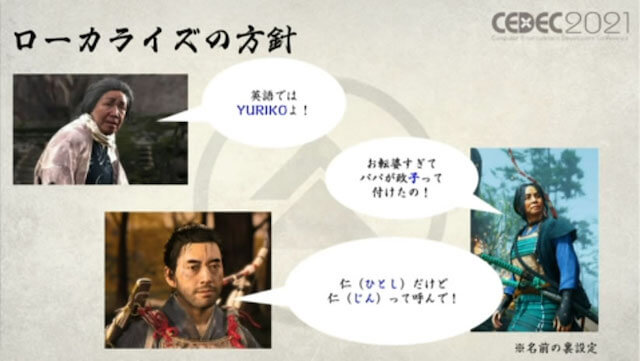

次は日本のローカライズチームの話について。まずサッカーパンチの掲げた目標を軸に、ローカライズしていくに当たっての方針を決めなければいけない。日本の方針は感情ファースト。それに加え感性と分析の両立とした。

感情ファーストとは説明するまでもなく、エモいかどうかというのが判断基準になるということだった。そもそも何故エモさを判断基準にしたかというと、本作の物語自体が感情の塊であるからだ。

もともと時代劇は例えば武士の一分や、サムライの矜持といったものが作品のテーマになっている。江戸時代の話といえば、基本的に人情話が中心だと思われる。そう考えると、本作もロジックよりも感情を優先させようと考えたのは必然だった。

感性については、まず時代劇はとは何かを知ることから始めた。時代劇を知るということは、簡潔に言えば知識を蓄えること。時代劇らしい言葉遣いや言い回しが自分の中に根付いていけば、素早くアウトプットできるようになる。

続いてサッカーパンチが参照した作品を中心に、例えば黒澤明の映画や大河ドラマなど、時代劇のドラマやマンガを片っ端から吸収した。さすがにそれらをそのままゲームに落とし込めないが、時代劇らしい言葉や芝居はきっとこんな感じだろうといったアタリを蓄積していくことができた。

そうした時代劇に対する感性のベースを作りながら、同時にやはり時代劇に関してニワカだったので、時代劇を知らない人も同じように執れる客観的なメモも常に持つようにしていた。

分析は実際の事実を把握することで、ひたすら本を読んで勉強するしかない。当時の風習とか社会の仕組みなどを知ることで、ローカライズの実務に応用できる枠組みを設定できる。例えば鎌倉時代の武士と庶民はどんな生活をしていたのか、どんな性格だったのかを知っていくと、対馬の武士と庶民を同じカテゴリーとしてキャラ付けすべきではないというのが見えてきた。

マニアを唸らせるものでなく大多数との最適なバランスを探る

こうした分析をすることで、感性を肉付けしていくことができる。ただし最終的な判断としたのは、あくまでサッカーパンチの目標と、ローカライズ方針の感情ファーストとエモさの2つである。

乱暴に聞こえるかもしれないが、要するに、たとえ事実と違っていたとしても大多数にとって感情移入を妨げるほどの違和感がない、さらにエモさが伝わればいいということ。あくまでエンタメ、重視すべきはユーザーの心に届くかどうかではないか。

ここをさらに深く考えていくと、ユーザーの心に響かせるためには、時代劇になじみのない人にも、ちゃんと言葉を届けなくてはいけなくなる。そうなると先ほどの感性を養う時にアタリをつけた時代劇っぽい言葉、言い回し、そういったものの的をギュッと絞ることができる。

つまり目指すべき本作のローカライズは、マニアを唸らせるような時代劇ではなく、大多数が何となく感じている時代劇っぽさ、それとエンタメとして多くの人が分かる楽しさ。この2つの最適なバランスを探すことになって、これはやっぱり開発する側の目標とも一致している。

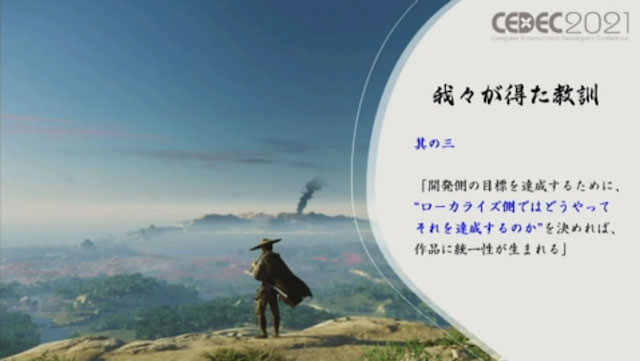

とにかくこのようにどこまでOKか、どこまでNGかを設定するかを含めて、サッカーパンチの目標をどうやって日本のプレイヤーに伝えるのか、その方法を決めることで作品の統一感が生まれた。これが3つめの教訓になった。

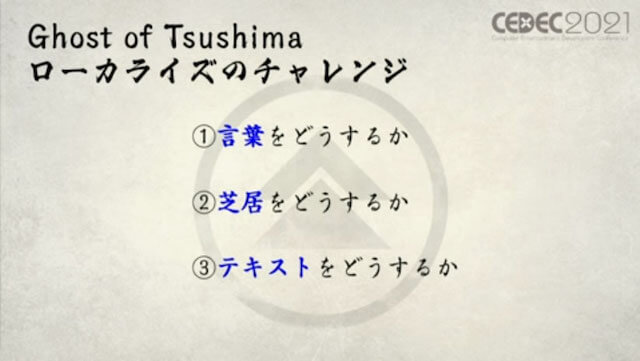

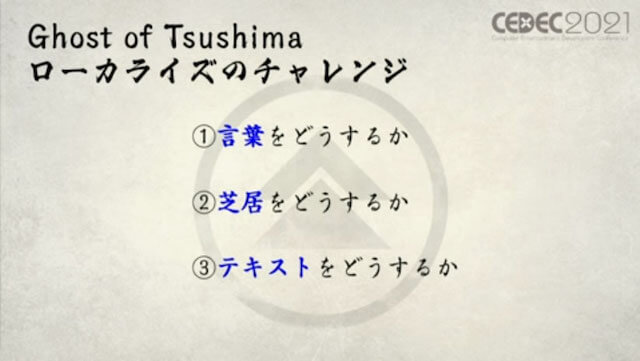

こうしてローカライズの方針が決まったとしても、実際の作業を進めるに当たってのチャレンジは未解決のままである。先ほどのローカライズのプロセスにも出てきたもので、言葉、セリフ、芝居、テキスト。これらをどういったものにすべきなのかが問題だ。

まず言葉の事例を見ていくと、そもそも本作はオープンワールドであるため、時代劇に寄り過ぎた語り口と相性が悪い。ユーザーはゲームをプレイしながら会話を聞かなくてはならないし、四六時中キャラクターが話しているので、会話の内容についていけなくなると本末転倒だろう。