バンド生活30年の人間椅子が語る、活動の軌跡 「ようやく今は世界中の人に伝わるロックの歌詞が心から書ける」

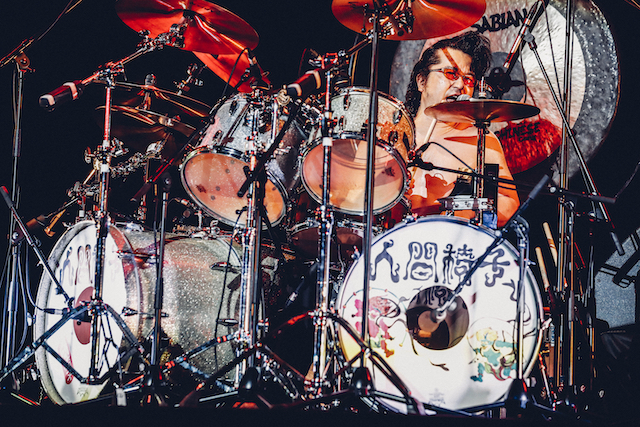

2019年にデビュー30周年を迎えた日本が誇るハードロックバンド、人間椅子。彼らの活動の集大成を記録した『映画 人間椅子 バンド生活三十年』が現在公開中だ。本作は、過去の資料映像を編集したドキュメンタリータッチなものではなく、昨年12月に行われたバンド初の中野サンプラザ公演のライブ映像をほぼそのまま映画にしている。バンドの歩みを感じられるセットリスト、爆音で浴びる熟練の演奏、何より全身全霊で演奏を楽しむ3人の姿と、彼らを温かく迎える客席の光景。たった1回分のライブ映像でありながら、彼らの30年を物語るのにこれほど適した映像は他にないだろう。海外へも人気を拡大し、最高を更新し続ける人間椅子のライブを、ぜひ劇場で体感して欲しい。

今回の映画の見どころ、そして独自のスタイルを貫いてきたバンド史を振り返るインタビューを行った。30年変わらぬ姿勢で、新しいオリジナリティを磨き続ける人間椅子とは、改めてどんなバンドなのだろうか。和嶋慎治、鈴木研一、ナカジマノブに話を聞いた。(編集部)

「全員メイクしてたらきっと30年続いてない」

ーー『映画 人間椅子 バンド生活三十年』本当に素晴らしい作品でした。昨年のライブ映像をほぼそのまま映画にしているのが人間椅子らしいと思ったのですが、皆さんはどんな映画になったと感じていますか。

和嶋慎治(以下、和嶋):昨年バンド生活30年のメモリアルを迎えて、おかげ様で初めて中野サンプラザでライブできたんですけど、そのコンサートに30年間を集約できたと感じているので、映像として残すことができてよかったなと思います。これまでも「映画作りませんか?」っていう話は時々あって、大体はドキュメントみたいなことをやりたいって言われてたんですけど、30年分のドキュメントは長すぎるから、僕らはあまり気乗りしなかったんです。楽屋裏とかプライベートまで撮られるのもあまり好きじゃないんで(笑)。でも今回は中野サンプラザ公演をそのまま映画として撮りたいっていう話だったので、それならちょうどいいんじゃないかと思って。

鈴木研一(以下、鈴木):東京のお客さんは大きいステージでの人間椅子を見たことがあると思うんですけど、地方ではいつも小さいライブハウスでしか僕らを見られないから、大きいステージをいろんな人に見てもらうという意味ではいい記録映画だと思います。

ーー改めて振り返ると中野サンプラザ公演の手応えはいかがでしたか。

鈴木:映像を見ながら「緊張してるな」って自分で思うけど、その中でも最善を尽くしてるんじゃないかなと思いますよ。(大きい会場だと)音が遠く感じるからなんとなく普段のノリと離れがちになるんですよね。だからバンドのグルーブを見失わないように、3人とも頑張ってるのがよくわかる。それがね、微笑ましいです(笑)。

ーーナカジマさんはいかがですか。

ナカジマノブ(以下、ナカジマ):やっぱり映画になったこと自体がすごく嬉しいです。僕は人間椅子に後から入った一番新しいメンバーで......と言ってももう16年やってるんですけど、時代ごとの代表曲を上手く詰め込めたんじゃないかなと。選曲も映画にちょうどよかったし、30年何をやってきたのかが映画のなかで十分表現できたんじゃないかと思います。

ーーまさに一つのライブに30年が凝縮されたような濃密な作品ですけど、活動の軌跡を振り返ると、人間椅子はどのシーンにも属さないまま30周年を迎えられましたよね。80年代後半から90年代にかけて、パンクやヴィジュアル系、オルタナティブなどいろいろなシーンができていきましたけど、その中で人間椅子はどんなバンドだったと感じますか。

和嶋:属さないっていうのはその通りなんですよ。僕らがデビューしたきっかけは『イカ天』(三宅裕司のいかすバンド天国)という、若い人は知らないであろう番組なんですけど。当時流行ってたのはビートロックとかで、THE BLUE HEARTSとかBOØWYの流れも大きかったんですよね。ジャパメタとかもありましたけど、僕らは違って古いハードロックを日本語でやりたいと思ってたんです。好きな70年代ハードロックをそのままやっても本家には敵わないだろうし、田舎者だったんで英語の歌詞を入れたりとか、ジャパメタの格好するのも恥ずかしくてできなくて(笑)。オリジナリティを追求するバンドこそカッコいいと思ってましたし、そうすれば長く続くんじゃないかっていう確信めいたものもあったので、どんどんニッチな方向に行っちゃって、どうしてもメインシーンに浮上できなかったんですよね。

鈴木:うん、好きなことをひたすらやってきたんですよね。僕はKISSが好きだからメイクするのが好きだけど、和嶋くんはそういうのは好きじゃなくて。メンバー3人のうち1人だけメイクって、パッと見は変かもしれないけど、それがよかったのかなって思います。全員メイクしてたらきっと30年続いてないと思うし、全員すっぴんでやってたら自分が脱退してる可能性もありますし(笑)。

ーーなるほど(笑)。やりたいことを追求した結果、70年代ハードロックと東北の方言などを組み合わせ、生活のルーツが自然と音楽に結びついていったことが強かったと思うんです。

和嶋:そうそう。別に奇をてらったことをやろうっていうわけじゃないんですよ。ちゃんと根本には好きなハードロックがあって、日本語で戦慄するような音楽をやりたいっていうのが大きかったと言いますか。まあ、戦慄するような音楽をやりたい人なんて、そこまでいなかったのかもしれないけど。売れないですからね(笑)。

ーーナカジマさんは当時どう見ていましたか。

ナカジマ:さっきジャンルやシーンに当てはまらないって言ってたけど、加入前に外から見てた立場としては、人間椅子はハードロックバンドだっていう明確なジャンルがあったんですよ。日本人に同じ人はいなくても洋楽にはいたし、大好きで聴いてたサウンドだったから、僕としてはすごく飛び込みやすかったバンドなんです。加入前に2回くらいやったリハがすごく楽しかったのも覚えてますし、バンドってやっぱりそこだと思うんですよね。一緒にやる人が重要だと思うので。

ーー3ピースのハードロックバンドで、全員歌えるというのも人間椅子のグルーブを象徴していますよね。ライブを観ていても「3人で歌う」ことへの意識はとても高いんじゃないかと思いますが、いかがですか。

和嶋:そこまで考えてなかったけど、作った人が歌うのが一番いいかなとは思ってるんです。別にボーカルを一人に限る必要はないんだなっていうのは、Creamとかを見て思っていたことだったので。まずはカッコいい曲を作って、作った人が歌うっていう単純なところからのスタートでした。もともとThe Beatlesも好きだったので、メンバーみんなで歌うのが好きなんです。

鈴木:僕はKISSが入り口だったので、最初から3〜4人で歌うのがライブの醍醐味だと思ってたんです。ノブはコーラスしてもらうとすごくいいロックな声だったから「ノブが歌えばいい感じだろうなぁ。KISSみたいになれるよなぁ」と思って、だんだん3人で歌うようになりました。やっぱりピーター・クリスも1〜2曲歌わないとダメなんですよね。途中で「Beth」歌って、最後は「Black Diamond」で締めるのがKISSの様式美なんです。そういうハードロックの様式美は好きですね。

ーーロックバンドに限って言えば、メンバーみんなで歌うバンドは最近珍しいですよね。そういうところも新鮮に感じられる要素かもしれないです。

鈴木:やっぱり専任ボーカリストがいるのに他の人が歌うと、ボーカル何やるんだっていう話になっちゃうからね(笑)。

和嶋:(Deep Purple第3期の)グレン・ヒューズの歌とか思い出したわ。

鈴木:グレン・ヒューズがメインボーカルとったときに、デイヴィッド・カヴァデールは何やってるんだっていう(笑)。

和嶋:またグレン・ヒューズがうまかったりするからね(笑)。

鈴木:Scorpionsもウリ・ジョン・ロートがボーカルとってるときに、メインボーカリストのクラウス・マイネは何してんのかなって思ったら、コンコンってカウベル叩いてたんだよね(笑)。以前ウリさんと対談する機会があったんだけど、「専任ボーカリストがいるのにギタリストが歌ってギスギスしなかったの?」って聞いたら、「俺が歌うとき、メインボーカルのクラウス・マイネは喉を休めることができるからライブ的にはすごくいいんだ」って言ってて。だからThe Rolling Stonesだって別にキース・リチャーズ歌わなくていいんじゃないって思うけど、ミック・ジャガーが一人で歌いっ放しだと疲れると思うんです。そういうときにキースが歌って長いことライブができるっていう、すごくいいバランスなんですよね。

和嶋:だから人間椅子もノブくんが歌ってるとき、僕は休んでるんです、実は(笑)。

「お客さんが増え始めてる実感があった」

ーー思いがけないところで長く続ける秘訣を伺いました(笑)。逆に、今思うとバンドとしてうまく行かなかったところ、挫折だったと感じる出来事もあったんでしょうか。

和嶋:『羅生門』っていう4枚目のアルバムを出した後に、レコード会社との契約が1回なくなりまして。1994〜95年頃かな。給料がなくなってアルバイトをし始めるんですけど、そこでバンドを辞めなかったのがやっぱり大きいと思います。バイトしてでもバンドやるぞっていう。人によっては、もうバンドで青春の思い出作ったから社会復帰しようと思うかもしれないけど、自分らはそうしなかった。つまり何かを犠牲にしたんですよね......言葉で言うとこれで終わっちゃうんですけど、その後20年くらいバイト生活が続きますから(笑)。

鈴木:そういえば和嶋くんはアルバイトを転々としてた気がするね。

和嶋:そうだね。鈴木くんがずっと郵便局のアルバイトやってるのは立派だなと思ってまして。僕はすごくダメな男なんですよ(笑)。本当にプータローになるところだったんですけど、鈴木くんがアルバイトしてたから、「やべ、俺もやった方がいいな」と。鈴木くんがもう少しいい加減な人間だったら続いてないかもしれないです。

鈴木:逆にバンドでだんだん食えるようになってきたときに、和嶋くんは酒飲むと「なんでまだバイトやってんだ! 早く辞めろ」って言い始めるんですよ。

和嶋:すいません、それは......。

鈴木:でも、それが功を奏して今はバンドに専念できてるんですけど。あの酔っ払ったくだりがなければ、まだバイトしてるかもしれないです(笑)。

ーーお互いに刺激し合っていたんですね。和嶋さんが頑なにバイトしなかったのは、バンドの成功を信じていたからでもあるんですか。

和嶋:そうかもしれないですね。やっぱり何足もわらじを履くことはできないし、退路を断たないと音楽に集中できないと思ったので、2009年にようやく思い切ってアルバイトを辞めたんですけど、それはバンドに手応えを感じたからでもあるんです。お客さんが増え始めてる実感があったというか。

ーー具体的にはどんなことが変わったんでしょうか。

和嶋:お客さんが戦慄するハードロックを求めてるんだって気づけて、自分の中でひとつ吹っ切れたこともあるし、ノブくんが加入してから数年経ったことでバンドサウンドに馴染んだっていうのもすごく大きくて。メンバーが変わってサウンドが一旦リセットされたんですけど、そこから積み上げてきたものが大きかったんだと思います。

ーーそのあたりの時期でいうと、実は『Ozzfest Japan 2013』で自分は初めて人間椅子を見たんですけど、当時はいわゆる“ラウドロック”の波が来ていましたし、そういうバンドがフェスにフックアップされることが増えた中で、タイプは違えど人間椅子もフェスに出演する機会が増えましたよね。現に自分はその流れの中で人間椅子と出会っているので。

鈴木:3人ともシーンのことはあんまりよくわかんないんです。そういうことを気にせず同じことをやってたから、逆に僕らが異質に見えて目立ったんじゃないかな?

和嶋:うん。やっぱり『Ozzfest Japan』は一つのきっかけじゃないですかね。僕らがBlack Sabbathへのリスペクトを貫いてるのは知ってる人は知っていることだから、それで呼んでもらえたんだと思います。70年代ハードロックを分析して、似ないようにしながらもリスペクトをしっかり出すっていうのはずっとやってきたことなので、うまく見出されたんでしょうね。ラウドロックってちょっとクレバーなイメージがあるんですけど、僕らはもっとドロッとしてるので(笑)、その違和感も一緒に見つけて評価してもらえたのかなって思います。

ーー30年経って初の海外ツアーというのも、オリジナリティの追求が成功してきた証だと思いますし、「30年間貫いていることがカッコいい」と話している海外ファンのコメントも劇中に映されていて。

和嶋:バンドを始めたときは外国に行けるなんて考えてなかったですけど、日本語のハードロックは海外でウケるだろうなとは思ってたんですよね。「Oh! オリエンタル!」とか言われるんじゃないかなって(笑)。それが正しかったなって思えました。