宮台真司の『ジーマ・ブルー』評:『崩壊を加速させよ』で論じた奇蹟がそこにある

崩壊と死というモチーフ

デヴィッド・フィンチャーが制作に関わるNetflixオリジナル『ラブ、デス&ロボット』のシーズン1最終話を飾るアニメ「ジーマ・ブルー」は、尺が10分にも満たないが、芸術について考えてきた者を圧倒する「力」を持つ。芸術とは何なのかに自己言及する文字通り「表出的な表現」であり、「芸術が死の営み」であることを告げる芸術的な表現だ。

一瞬で観られる短編映画だから視聴済みを前提に話す(粗筋紹介なし)。ネオスペースオペラの旗手アラステア・レイノルズによるSF界隈では有名な原作だ(私訳がある)。映画は物語としては原作を三分の一に圧縮する。映像を用いた圧縮技法に舌を巻くが、原作とは異なるモチーフを主軸に据えて、原作を大きく超えた。しばらく映画にだけ注目する。

芸術記者クレアが語り部だが、主人公は芸術家ジーマ・ブルー。ジーマ・ブルーとは彼が作品内で用いる特殊な青をも指す。観客は直ちにイヴ・クラインを思い出す。映画は名前を出さずに彼の営みを参照する(原作は彼の名を出す)。ジーマには物語が二つある。肖像画家から数百年かけて宇宙大のオブジェを作るようになったサイボーグ化した「人間」。プール掃除ロボットから数百年かけて宇宙大のオブシェを作るように進化した「ロボット」。

論理的には、1.どちらか一方が真実でもう一方が嘘か、2.両方とも嘘か、だ。ジーマがプール内で崩壊していくラストパフォーマンスで、少なくとも「人間」設定が虚構だと示される。注意深く観れば「ロボット」設定が真実だとも言い切れない。掃除用ロボットからの進化という物語はジーマがクレアに語った話で、それもジーマの作品演出かもしれないからだ。

人間もロボットも寿命が数百年に及ぶ未来。ジーマが人間に似せて初めから高度に製作されたロボットでもあり得る。熟慮すれば分かるが、掃除用ロボットからの進化体だろうが、当初からの高性能ロボットだろうが、「人間」設定さえ虚構であれば、ジーマの芸術表現(についての映画の芸術表現)として等価になる。それが崩壊と死というモチーフだ。

宇宙というアブストラクト

幼い頃、ぎゅっと目を閉じると、やがて瞼の裏に模様が浮かび上がった。それで太陽に顔を向けると、赤地に無数の泡や平行線が見えた。宇宙の本当の姿はこれかな……と思った。真実のアブストラクト世界に行きたくて度々目を堅く瞑って模様を眺めた。僕が物を書くのはそれがベースかも知れない。宇宙のアブストラクトな摂理を、知りたくて、伝えたい。

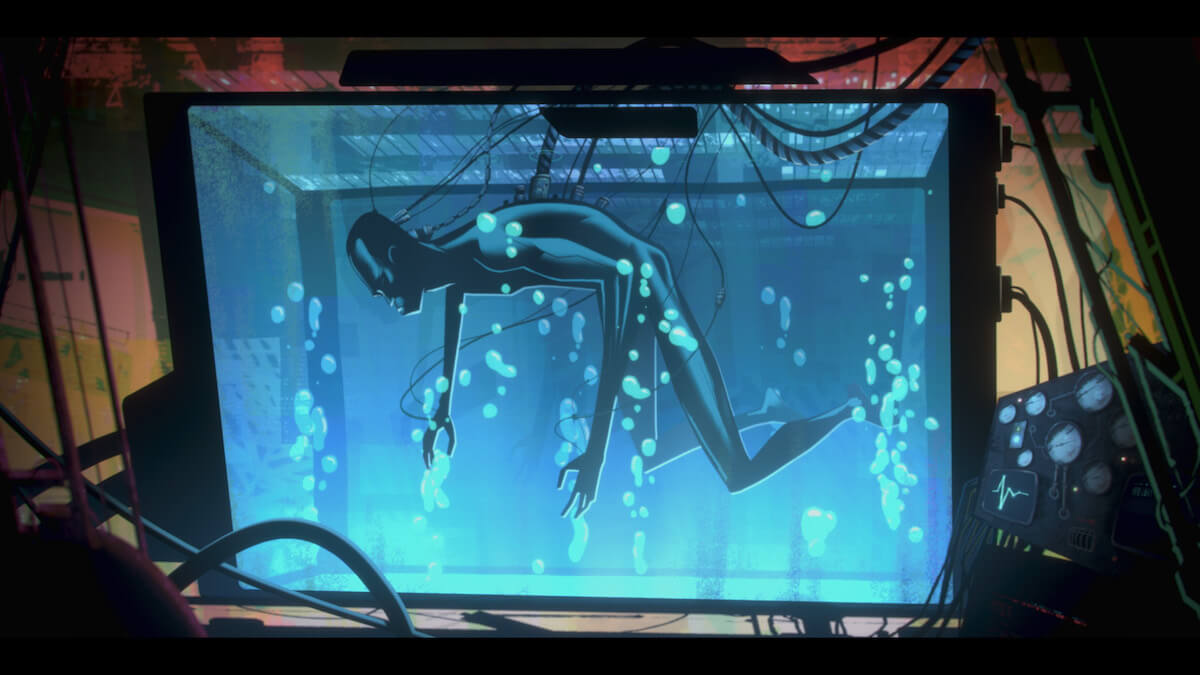

「そしてジーマは気がつく。既に宇宙は彼よりも巧みに真実を語っていることを」「真実を探求して、ここに」。クレアの語りである。かくてジーマは、飛行船群を含めた無数の観客らの目の前で、プールを緩慢に泳ぎながら崩壊していく。大声をあげて驚嘆する観客らを後にクレアがプールを離れ、映画は終わる。痲れるようなラストシーンである。

このラストパフォーマンスとそれを描く映画自体が、窮極の寓話表現=アブストラクト表現だ。世界がそもそもどうなっているか(存在論ontology)を、瓦礫の中の一瞬の星座(ベンヤミン)として示す、再認も記憶も困難な表現。瞼の裏の模様が毎回違った何かを指示すると感じられるのに似て、映画を見返す度に一瞬の星座が違った形を取る。

だから文章にしようとする度に全体がすり抜ける。それを承知で藻掻きながら書く。ジーマは宇宙のアブストラクトな摂理を示す宇宙大のオブジェ製作者へと進化した。それは記録にも記憶にも残っている。彼は、そして映画は、こうした営みがいつか必然的に、宇宙を前にただただ頭[こうべ]を垂れることに繋がるのだ、ということを僕らに示す。

全体性・不可能性・気付き

プールで崩壊したジーマは、単純な掃除ロボットだけを、最後の稼働体として残す。ジーマの語りによればーー記録にはなく語りだけだーー彼が最初に誕生した時の姿だ。彼は、汚れという与えられた状態に対し、汚れを除くという最終目的のために、効率的な手段を「自ら考える」プログラムから出発し、やがて手段のための手段を考えるように進化した。

更に進化して、複数の中から最終目的を選んで、手段を、手段の手段を、手段の手段の手段を考えるようになる。最終目的を自ら考えるように進化したのだ。最初は小さな最終目的ーー家を直したり庭を手入れしたり料理を作ったりーーだった。それがどんどん大きくなり、宇宙がーー世界がーーどのようになぜあるのかを解明するというたった一つの最終目的に進化した。

解明した結果を人々に示す。それが彼の作品だった。だが「何かが違う」。だから自己改良を重ねる。圧縮ポリマー体に体表を作り替え、電磁波(光)の全スペクトルを視覚化できる眼球を獲得し、エネルギー補給が長期間要らないエネルギー創発装置を内蔵し、人間が行けない場所に出かけ、人間である限りは絶対に体験できない体験を数多重ねていくーー。

そこには人間には不可能な全体性へのアクセスとその告知がある。まさにロマン派的な芸術の営みだ。ただしソレは「彼が体験した全体」だから、不可能な全体を可能な全体に変換した後期ロマン派(音楽ならリヒャルト・ワグナーら)に近い。しかし彼は掃除ロボットの時から「何かが違う」と認識するようにプログラムされている。そして気付いていく。

反否定神学としての万華鏡

世界はそもそもどうなっているか。だが世界はそもそも総ゆる全体だ。全体を示す芸術作品は世界に含まれる部分。部分が全体であるのは不可能。彼は次第に不可能性に打ちのめされる。そして彼のラストパフォーマンスは不可能の表現になる。だが否定神学(否定の積み重ねで肯定を暗に示す仕方)ではない。観客らはジーマの崩壊という紛れもない具体を通して、自分らは何も分かっていなかったという感覚の具体に打ちのめされて終わる。

反否定神学的なもう一点がある。ジーマはプール壁の小さなタイルを磨き続ける出発点に「帰る」。ジーマ・ブルーと呼ばれた青は、彼が初めて磨いたタイルの色だった。出発点に帰ったのだから、当然また進化する。ニーチェの「永劫回帰」。昨年ノーベル物理学賞を受賞したロジャー・ペンローズの「反復宇宙」。真の全体性は空間ならぬ時間性にこそあった。

更に反否定神学的なもう一点。繰り返す。ジーマ・ブルーと呼ばれた青は、彼が初めて磨いたタイルの色。タイルを磨くという「日常」がただ存在するという奇蹟にこそ、宇宙が貫徹していた。内在こそ超越が貫徹していた。社会にこそ世界が貫徹していた。そう。初期ギリシャ的な覚醒。だからジーマの崩壊に、宇宙が、世界が、超越が貫徹するーー。

もう一点……と挙げるとキリがない。全体という不可能性を示すために否定神学は必要ない。否定神学は、神という全体がアクセス不可能だから要求されたが、無内容だ。反否定神学的な具体によって示されるアレゴリー(瓦礫の中に浮かび上がる一瞬の星座)としての全体性は、万華鏡のように色彩集合を変える。映画を観る度に違った色の涙が流れる。

それも当然だろう。世界(総ゆる全体)は複数の意味圈からなる重なり合う並行宇宙のようにして存在し、増殖する並行宇宙があるだけでその外側はなく、その意味で世界は存在しないからである(マルクス・ガブリエル)。情報量が僅かしかない10分足らずのアニメが、今申し上げたような膨大な情報量の体験をもたらす。映画という奇蹟がそこにある。