<特別編・前編>宮台真司の『ミッドナイト・ゴスペル』評:サラダボウルの中にいた「見たいものしか見ない」主人公が「倫理」に気づく

リベラリズムは偏狭なナショナリズムと表裏一体

宮台:もう少し背景を説明しよう。アメリカの経済が落ちはじめたのは1980年代前半。日本が主導した「製造業グローバル化」のせいだ。ホワイトハウスの前で日本車の打ち壊しを議員さんたちが演じた。でも、80年代末からのアメリカは「情報ハイウェイ構想」を皮切りにITとバイオを中心とするライセンシー(知財)に舵を切った。「製造業グローバル化」に対抗する「ライセンシーによるグローバル化」だった。

でもその結果、90年代半ばから15年の間にアメリカのIT技術者の収入は半分に落ちた。同じ英語圏であるインドを中心とする低所得の国々へのアウトソーシングのせいだった。給料は安くてもアメリカ人よりも優れた仕事をしてくれるからね。かくしてIT技術者が支えるはずだった中流が見事に大没落した。その結果として起こることを、哲学者のリチャード・ローティが90年代に既に予測している。分析哲学を出発点とする彼は、その頃までにプラグマティストであるジョン・デューイ(哲学者)の継承者を自称するようになる。

彼は言う。リベラルは「座席が余っている時の思想」だ。座席に余裕があるから女や黒人やヒスパニックが座ってもいい。白人男の座席が侵されないからだ。でも90年代以降は座席数がどんどん減って白人男が座れなくなった。誰かを叩き出さなきゃいけない。誰を叩き出すのか。昔は座っていなかった有色人種や女を叩き出す他ない。思えば、1964年以前は女も黒人も一人前の人間だと認められなかった。つまり、人権があるとは思われていなかった。

ローティいわく、人権思想や人間主義は「白人男性アメリカ人」の内側の話。それがアメリカの伝統だ。だから、座席が減ったら当然有色人種と女が叩き出されるしかない。これって今のオルトライトの思想そのものでしょ? それを1990年代のローティが予言した。むろん擁護したんじゃなく、そうした思想が出てくるのは確実だと予測したわけだ。そして、予測通りになった。彼が言いたかったのは、「70~80年代にアメリカがリベラルな国になったと見えたのは座席余りによる幻想」「座席が不足したら引っくり返る」「リベラルなんて所詮はその程度」という話だった。なにせ予測が当たったので、ローティが正しかったという他はないよ。

ダース:リチャード・ローティはリベラルの思想っていうのは、「椅子の数がある限り、余裕がある時に座らせてあげる」って考え方なんだと。僕が思うのは、アメリカという国のそもそもの前提がパイオニアスピリッツ的なもので、あの人たちは、ある時までは「椅子はどんどん増やせる」という設定で国造りをしていたと思うんですね。リベラル派は、「アメリカはどんどん椅子を増やしていく国なんだ。アメリカっていうやり方に従っていれば椅子は増えるから、そのうちお前もお前もお前もお前も、座らせてやるからな!」みたいな話を前提として、最初にアメリカの国土を全部治めて。

東西冷戦も、「あっちもオレらの椅子を作るから。東側のヤツらに椅子は作らせないで、固定した椅子に座らせるようにしてるけど、あそこも全部オレらの椅子にするから。なんなら宇宙にもアメリカの椅子を作るから」っていうような、ある種能天気な「椅子どんどん増える前提」みたいなのでアメリカのリベラルっていうのがずっときていた。それが90年代、ローティが出てくるくらいになってから「あれ、これ椅子増やせなくね?」ってはじめて気づいたみたいな。

宮台:そう。ローティも言うように、それが「フロンティア・スピリット」だ。フロンティアのフロントライン(最前線)をどんどん前に拡張できるという前提だよね。まさにそれが白人男性キリスト教徒のメンタリティなの。でも、フロンティアが失くなり、座席が埋まり、やがて座席数が減る。気がついたら、白人男性キリスト教徒が座っていた座席に「いけ好かねえ女が座っている」し「ヨソモノの黒人やヒスパニックが座っている」。座席が減っただけでなく、白人男性キリスト教徒が叩き出されている。だから被害感情があるわけ。

ダース:今のローティの例え話がそのままなのは、まさにそういった動きがはじまった1964年公民権法以降の動き。ローザ・パークス(公民権運動活動家)が勝手に椅子に座っていたわけじゃないですか、座ってはいけないはずの椅子に。「黒人は後ろに座ってろ」「ヤダ。わたしはここに座る」って言って。そこからアメリカの変容というのがはじまっていたと。ローティの椅子の例えこそが、アメリカの展開を全部表しているというのが分かりますよね。

宮台:そう。ローティの予言成就はリベラルの脆弱さを表している。リベラリズムは表向きはユニバーサリズム(普遍主義)。「世界は1つで、内側に境目がない」という意味だ。「人間であれば誰でも同じだ」とパラフレーズできる。だから「アメリカ人とそれ以外」「白人男性キリスト教徒とそれ以外」みたいな線を引いちゃいけないんだ。それを定式化したのがジョン・ロールズが1971年に書いた『A Theory of Justice(正義論)』。豊かな1970年代にはそういうリベラリズムの普遍主義が信じられていたわけ。

でもローティが言う。リベラルには線を引いていた自覚はない。白人男性キリスト教徒以外を人間だと思っていなかっただけ。だからローティは「リベラリズムは普遍主義」というのは嘘だと言う。リベラリズムは「無意識に囲いを設定する思想」だからだ。リベラルは「常に既に」偏狭なナショナリズムやセクシズムや人種主義と表裏一体だ。実はそう主張したのはローティだけじゃない。マイケル・サンデルなどコミュニタリアンも主張した。こうした議論に追い詰められたロールズは、1993年に「普遍的リベラリズム」を撤回した。

ダース:1993年の話ですか。

宮台:そう。重要な年だ。80年代に「製造業グローバル化」で一敗地に塗れた後の1993年。そこから先、政治学の常識は「リベラリズム=ナショナリズム」となった。真の差異は「リベラリズム/アンチリベラリズム」じゃなく「ナショナリズム/コスモポリタニズム」だという話になった。それを踏まえてロールズは、コスモポリタニズムを目指して、「普遍主義的リベラリズム」ならぬ「政治的リベラリズム」を賞揚し始めたわけだ。「普遍的リベラリズム」がパフォーマティブには「偏狭なナショナリズム」として機能するしかないからだよ。

ロールズによれば、普遍的リベラリズムとは、「もしお前がオレでも耐えられるのか。耐えられないのなら制度を変えろ」という思想だ。立場の可換性=入換可能性を掲げていて、分かりやすいよね。でも、サンデルによれば穴がある。「お前がオレでも耐えられるのか」と反実仮想する場合、「基本財の同じさ」が前提になる。平たく言うと「基本的な生活に必要なものを同じように大事だと思うこと」。つまり、ウィトゲンシュタインの言語ゲーム論の概念を使えば、「生活形式の共有」が前提になる。

だから、民族や宗教や近代化度が違って生活形式が全く異なる相手に対しては、通用しない。基本的な生活に必要なものが違うからだ。「お前がオレでも耐えられるのか」に対して「耐えられるよ」で終了。「へえ、お前は耐えられないのか、バカじゃねーの」と。生活形式が違う者たちの間では立場の可換性は非現実的なんだね。「死ぬのは嫌でしょ?」「別に」という話になりかねない。もっと言うと、ベンサム流の「最大多数の最大幸福」が成り立たないんだ。そればかりか、肯定性より否定性の方が共有しやすいとして「否定性の再配分」を退けるべくローティが提案した、「最大多数の最小不幸」も、成り立たなくなってしまう。

ムスリムにはムスリムの「良いこと」「イヤなこと」がある。中国には中国の「良いこと」「イヤなこと」がある。文明や文化ごとに「良いこと」「イヤなこと」は違う。だから、1971年の『正義論』でロールズが定義したような普遍的リベラリズムは、所詮は白人的リベラリズムの押し付けを意味せざるを得ない。サンデルはthe situated selfと言うけど、誰もが「文明や文化に埋め込まれた自己」であるしかないからだよ。

こうした主張を受け容れたロールズは、ハードルをぐっと下げて、「各文明や文化で良いと思われているものを互いに尊重しよう」と呼び掛けるようになった。それが政治的リベラリズムだ。つまり、ロールズ自身が1993年に「普遍的リベラリズムから、政治的リベラリズムへ」とシフトしたわけだ。これがすごい大きなインパクトを与えた。リチャード・ローティもこれには衝撃を受けて、彼の思考を大転換させたほどだ。

【リベラルが自治に敗北し、一回転して元に戻った】

ダース:ロールズの政治的リベラリズムの考え方っていうのは、今のアメリカの民主党、とくにニューヨークリベラル的。「ニューヨークっていう街の枠の中では、そうやって生きていくしかないよね」という感じに合っていると思うし、「それぞれあるよねっていうのを認めよう」と。でもニューヨークって多分、限られた地域の中の限られた人口でしか回せないから、「この大きさの中でそれをなんとかやっていこう」というギリギリの判断で。だからこそニューヨーク的なやり方っていうのは、あの地域でしかできないレベルだということが、すごくロジカルに説明されちゃっている感じもあって。

宮台:確かに。それで言えば、ロールズの「普遍的リベラリズムから、政治的リベラリズムへ」のシフトは、「13の国がユナイトされたものとしての連邦」というアメリカ的発想を、リストアしただけとも言える(笑)。「それぞれの場所に、それぞれの良きもの・イヤなものがあろうから、それを互いに尊重して、侵害し合わないでおこう」とね。これでさえ、資源や環境の有限性や、都市空間でトゥギャザであり得る現実の可能性を考えたら、微妙だけど。だからこそ、メイフラワー協約みたいに「元は同じクリスチャンなのだから」といった大枠の先取りが必要になるわけ。実際ロールズの政治的リベラリズムは、大枠も提案しているけどね。

でも、そうすると、サンデルが言ったように、リベラルは自らの思想基盤を否定したことになる。なぜかを説明すると、リベラリズム思想は、リバータリアニズム的自治の限界から出てきたからだ。元々のリバータリアニズムは、市場原理主義とは全く関係がなく、タウンシップと呼ばれる自治の思想だった。規模が小さく、教会が中心で、共同体的な相互扶助があった。でも、自治によって保てるものが限られてきた。産業化が進み、連邦内の分業が複雑化し、資本家と労働者の階級分化も進んで、外国人労働者も入ってきて文化的な分化も拡がったからだ。

自動車工場で働いてベッドタウン(英語はcommuter town)に住むようになればーー大都市があって工場地帯があってサテライトの郊外が拡がる構造になればーータウンシップの自治は形骸化するしかないのは、誰が考えたって分かる。自治で賄えなくなった分、州政府や連邦政府が再配分を含めた手当てをする他なくなる。そうした政府による手当ての正当化からリベラリズムがでてきたんだよね。

「自治が現実的に難しくなった以上、同じアメリカ人なのだから、立場の可換性を想像して、昔の自治の精神には反してはいても、政府の再配分で弱者を支えましょう」というわけだ。

ところが、1993年のロールズの「それぞれの場所に、それぞれの良きもの・イヤなものがあろうから、それを互いに尊重して、侵害し合わないでおこう」という転換を、アメリカ国内に適用すると、リベラリズム以前に戻っちゃう。だから「リベラリズム陣営はリバータリアニズム(自治)陣営に敗北したんだ」と受け止められた。皆がそう思ったし、僕もそう。でも、自治じゃもたないからこそ、リベラリズムが出てきたはずでしょ? だから「リベラリズムじゃもたないから自治に戻る」なんてあり得ないわけ。それがサンデルの立場だ。かつてゼミで英語で精読したサンデルの『民主主義の不全感』には、今話したことが歴史的に詳述されている。

それによれば、「ニューヨーク州の自治に任せろ、連邦政府は口を出すな」対「家族や仲間の自治を侵害するニューヨーク州を、連邦政府は潰せ」といった対立は、どんな単位でも自治が成り立たない「相互依存系」になっていることと、どんなリベラルな理念を立てても何らかの「排除系」にならざるを得ないことから、当然帰結される。つまり、アメリカは、誰かが舵を切り間違えたからではなく、自動的・必然的にunity(統一性)を失うしかないんだ。だから、かつての「みんなが豊かに」という方向性は、今後永久にないんだ。その意味で、サンデルのコミュニタリアニズムは、実は「不可能性の思考」「絶望の思考」なんだね。

ダース:アメリカがアメリカとしてあるための条件を、今いろんな形で説明してくれてたんですけども。どこから見ても今のサイズやキャパシティではアメリカがアメリカであるということが、もうほとんど不可能だということが顕在化してきた。今、全米各地でライオットとして起こっていることのように。いわゆる白人至上主義者たちが言っている「アメリカってこうだったよね。こんなアメリカにしたいよね」という願いも実現できないけど、リベラルをやってて、「みんなが自主的に」というアメリカーーロールズが最初に定義して、ずっと進めてきたはずのアメリカーーも、もうできませんと。だからどっち側から考えても「アメリカってもう無理じゃね?」という状況になってきている。

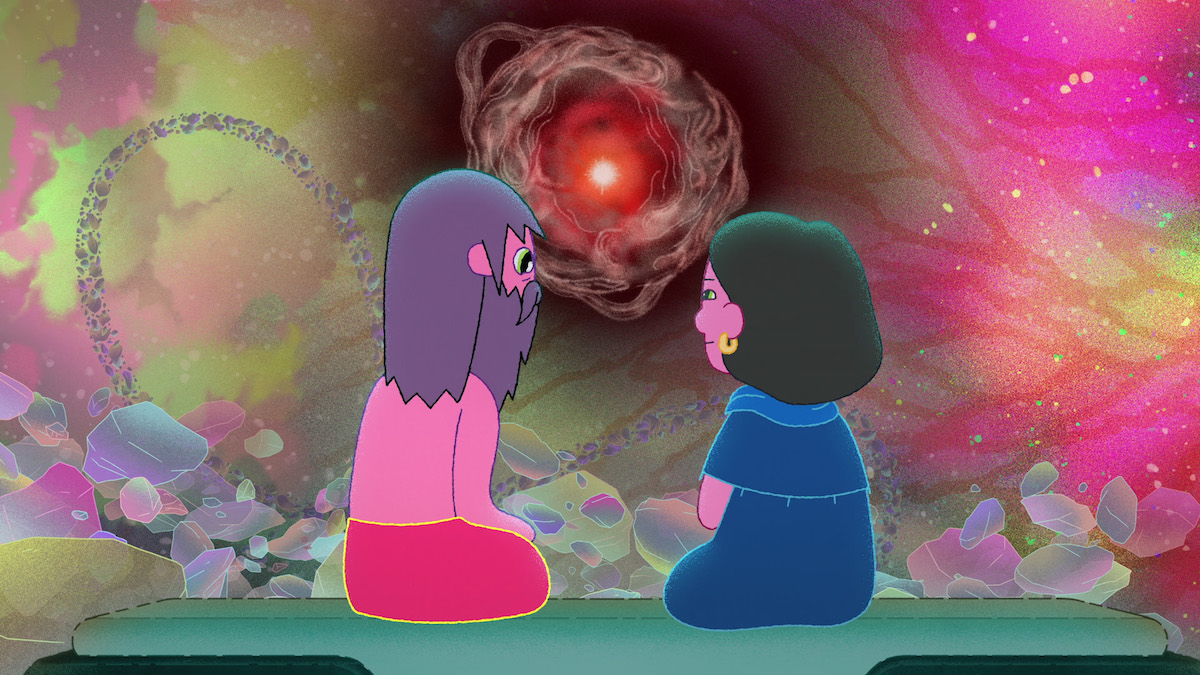

それに対して、加速主義者的な考え方の中でのゲーミフィケーションやバーチャルにおける棲み分けみたいな可能性が出てきたら、古き良きアメリカをバーチャル体験できるような場所に、ずっと住んでいてもらう。あとはもうマリファナ吸って、そのゲームをやっててもらえば、「みんなが好きだった古き良きアメリカを体験できますよ」と。もしくは、「いろんな人が一緒にいる『どうぶつの森』みたいなところ」を、それぞれプラットフォーマーが作ってあげて、そこに放り込むアメリカというのが、ありえてくるのかなと。