戦争を知らない世代が記憶を紡ぐためにーー額賀澪×庭田杏珠『モノクロの夏に帰る』対談

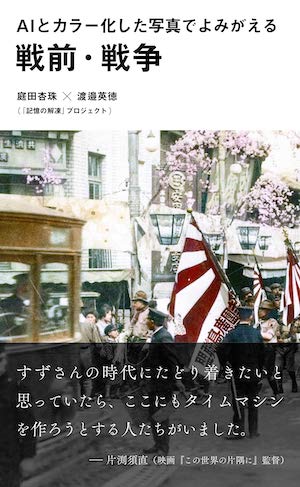

額賀澪の新作小説『モノクロの夏に帰る』(中央公論新社)は、戦時中のモノクロ写真をカラー化した写真集『時をかける色彩』をきっかけに、現代を生きる若者たちが遠い記憶となりつつある戦争について考える青春小説だ。作中に出てくる写真集は、2020年に刊行された庭田杏珠×渡邉英徳の『AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争』(光文社新書)がモデルになっているという。戦争を知る世代が次第に去っていく中で、我々はどのようにしてその記憶を紡いでいくべきなのかーーそんな問いについて考えるべく、額賀澪と庭田杏珠の対談を行った。(編集部)

現代から過去の戦争を見るような小説

額賀澪(以下、額賀):経緯としては本当に、「次は何を書こうかな?」って考えているとき、ちょうどタイミングよく『AIとカラー化した写真~』が書店に平積みされていて。その何年か前から、AIでカラー化した戦時中のモノクロ写真がSNSで紹介されているのは知っていて、この本が出たことも知っていたんですけど、実際手に取って読んでみたらすごく面白くて、「小説にしてみたい」と思ったんです。ただ正直、戦争を題材にすることに最初は後ろめたさがありました。

――というと?

額賀:私は1990年生まれで、世代的には「祖父母が戦争を体験しました」という子がギリギリいる世代なんです。ただ、私の祖父は戦争中は4歳とか5歳だったので、戦争のことをあんまり覚えてないし、出てくる話もすごくほのぼのしていて。だから、「私が戦争について言えることは、何もないんだよなあ……」ってずっと思っていたところがあって、小説家になってからも戦争に関する小説を書こうとは、正直あんまり思っていなかった。戦争を書くべき宿命や当事者性みたいなものが自分にはないし、そんな人間が書いた「戦争もの」なんて、誰にも読んでもらえないんじゃないかっていう思いもあって。だけど、この『AIとカラー化した写真~』を読んだときに、「このアプローチならあり得るし、それはまだ誰も書いてないんだ」と思ったんです。題材は戦争だけど、現代を舞台にして……現代から過去の戦争を見るような小説ならあり得ると思ったし、私が書く理由にもなる。それが最初に、この小説を書こうと思ったきっかけです。

――それで「記憶の解凍」プロジェクトの渡邉英徳教授と庭田さんに連絡を取った感じですか?

額賀:そうですね。東大の渡邉先生と庭田さんにご連絡して、東大に私がお邪魔して、いろいろお話を聞かせていただいて……。

庭田杏珠(以下、庭田):はい、驚きました(笑)。ただそのあと、私たちがこの本に込めた戦争体験者の方々の「想い」とか「記憶」というものを、額賀さんに小説という形でまた新しく伝えていただけるのは、とても嬉しいことだなと思うようになりました。「戦争の新しい伝え方」という意味で、私がこれまでやってきたことと、どこか繋がっているんじゃないかと思って。

――実際、その打ち合わせでは、どんな話をされたのですか?

額賀:最初にお会いしたときは、モノクロ写真をAIでカラー化する具体的な工程についてとかを結構お聞きして……実を言うと、最初はこの、モノクロ写真をカラー化していくプロジェクトそのものを書けないかなって思っていたんです。それで、技術的なところも結構うかがっていたんですけど、いろいろ話を聞いているうちに、カラー化されたモノクロ写真を見た側、受け取った側の話のほうが面白いかもなと思い始めました。私自身、この本に掲載されているカラー化した写真を見て、ものすごく印象が変わったものがいっぱいあったから。この本には、教科書とかで何度も見たような写真も、いっぱい載っていて……。

――それこそ、昭和天皇とマッカーサーの2ショット写真とか。

額賀:まさに、それですよね。私は、あれがいちばん印象的だったんですけど、あの写真って日本史の教科書で、散々見てきた写真じゃないですか。「日本は戦争に負けて、アメリカの統治下になりました」という項目には必ずあの写真が載っていて。で、歴史の先生が、「この写真を見て、日本人は敗戦を実感しました」みたいなことを説明するっていう。

――はい。

額賀:確かに、モノクロのときって、私もそんな印象だったんですよね。マッカーサーがめちゃくちゃ偉そうで、昭和天皇がちょっと緊張しているみたいな。ただ、それがカラーになると、ちょっと印象が変わるんですよね。むしろ、マッカーサーのほうが緊張しているように見えたりとか。そうやって、受け取った側の人間も、単に「カラーだな」って思うだけじゃなくて、そこからいろんなことを感じたり、考えたりする。そういうところで、いろいろなドラマが書けるんじゃないかっていうふうに思い直して、そこから今のような形になっていったんですよね。

ずっと地続きで戦争を感じている

庭田:額賀さんとお会いして、いろいろお話をさせていただいたあと、小説のプロットを送っていただいて、少し提案させてもらいました。そして、出版前に小説の最終版を読んだときに 「ああ、素晴らしいな」って思って。というのは、広島で生まれ育った私自身の体験はもちろん、戦争体験者ひとりひとりから直接受け取ったメッセージが、登場人物のセリフとして散りばめられていたから。私ではなく、登場人物が語るんです。その部分が「新しい伝え方だな」と感動しました。あと、ロシアのウクライナ侵攻のことも盛り込まれているじゃないですか。そこがすごいなと思って……。

額賀:そこはホント、どうしようかと思ったんですよね。この小説を一回書き上げたあと、ロシアがウクライナに侵攻して……当時は、そんなことが本当に起こるなんて思ってなかったんです。だけど、今年の2月に侵攻が始まって……もちろん、その頃はいつ終わるのかもわからなかったし、実際まだ戦争は続いている状況ですけど、小説の内容が内容だけに、ウクライナ侵攻のことは書いておきたかったんです。この一年ぐらいで、いろんなことがひっくり返っちゃいましたよね。

庭田:本当にそうですよね。ウクライナのニュース映像や写真を見ながら、戦争によって日常が一瞬にして失われていく現実を目の当たりにしてしまったというか。それは、私がこれまで、戦争体験者の方々から聞いてきた話とまったく同じであって……そのことを改めて実感してしまいました。

額賀:戦争って、これまでずっと「起こさないように頑張りましょう」という感覚でいたというか、「自分たちは、戦争を起こさないことができる」って、みんなどこかで思っていたんじゃないかな。私たちは過去のあやまちを糧にちょっとずつ賢明な生き物になっていて、「いい社会」を作れるようになっているんだっていう驕りがあったというか。だけど、実際は80年前とそんなに変わってない。この一年で、そのことを改めて思い知りましたよね。

――そういったウクライナ情勢を受けて、この『AIとカラー化した写真~』のリアクションみたいなものも、少し変わってきたところがあったんじゃないですか?

庭田:そうですね。私自身、実際にウクライナの戦争が始まって、それが続いているような状況の中で今年も8月6日の広島「原爆の日」を迎えて、ずっと地続きで戦争を感じています。こういう情勢だからこそ、改めて実感が湧くという感想をいろいろな人から――特に、私の同世代の読者の方からいただいたりしました。あとは、額賀さんの小説を読んで、そのあとに私の本を手に取って、さらにいろいろなことを考えるきっかけになった方も、結構いるみたいです。

――ちなみに、写真集をめぐる4つの物語で構成された額賀さんの小説『モノクロの夏に帰る』は、それぞれの主人公が「セクシャルマイノリティの書店員」「保健室登校の女子中学生」「家族にコンプレックスを持つテレビマン」「アメリカから来た高校生と、福島から来た高校生」といったように、かなりふり幅の広い人々の物語――いわゆるマジョリティ側ではない人たちの物語になっていて。そこが非常に面白いと思いました。

額賀:そうですね。意外と共通するところがあると思ったというか、ここ最近の私たちは、「共感」というものを大事にし過ぎなんじゃないかなと思っているんです。『モノクロの夏に帰る』の帯にも思い切り「共感と感涙の物語」って書いてあるんですけどね(笑)。共感できないから理解できない、共感できないから大切にしない、共感できないから知ろうとしない……共感の有無が物事を受け入れる物差しになってしまっている気がするんです。でも、世の中はそう都合よく自分が共感できるものであふれてるわけじゃない。それは「戦争」はもちろん、いろんな問題と繋がっているような気がするんです。それこそ、この小説の第四話に登場する「アメリカから来た高校生」が特にそうなんですけど、彼は最後まで「日本が真珠湾を攻撃しなければ原爆投下もなかった」という考えを変えないんです。

――はい。

額賀:結構いろいろな読者さんから、第四話は「彼が最終的に考えを改める物語なんだろうなって思いながら読んでいました」という声を聞くんですけど、この問題をそんな簡単な話にはできないんですよね。「立場が変わると考え方も変わる」とまとめてしまうのは簡単ですけど、太平洋戦争に関しては、アメリカの認識と日本の認識は大きくズレていて、なかなかわかり合えない。ただ、わかり合えないまま信頼し合うとか、わかり合えないまま思い合うということは可能だと思うんです。共感できないけど、寄り添うことはできるっていう。この小説の最後に、そういうものを書いておきたいなっていうのは、実はちょっとありました。