「リズムから考えるJ-POP史」連載第2回

リズムから考えるJ-POP史 第2回:小室哲哉がリスナーに施した、BPM感覚と16ビートの“教育”

trfが日本のポップスに与えた影響としてわかりやすい例に、ウルフルズ「ガッツだぜ!!」のヒットが挙げられる。これはトータス松本が公言しているように、実際に「Overnight Sensation」のヒットや小室哲哉からの助言を踏まえて制作された作品だ。もともとディスコサウンドは日本のヒットチャートで好まれてきたとはいえ、「ガッツだぜ!!」に端を発する90年代後半の充実ぶりには目を見張るものがある。本稿では、trfの“教育”がその前哨戦であり、「ガッツだぜ!!」のヒットが足場をかためた、とあえて言い切りたい。

こうした90年代後半のディスコサウンドの充実を代表する例といえばSMAPだろう。1996年に森且行が脱退して5人組となったSMAPは、「青いイナズマ」(同年7月15日)、「SHAKE」(同年11月18日)、そして「ダイナマイト」(1997年2月26日)と、ブラスやストリングス、ファンキーなベースラインをふんだんにフィーチャーしたダンサブルなシングルを連発した。コモリタミノルやCHOKKAKUによる作編曲の鮮やかさは、ハウシーな感覚からそのまま「夜空ノムコウ」(1998年1月14日、CHOKKAKUが編曲を担当)の和製コンテンポラリーR&Bへと地続きだ。この傾向はさらにモーニング娘。などのアイドルグループにも受け継がれ、2010年代に入ってからもAKB48「恋するフォーチュンクッキー」(2013年8月21日)というヒットを生み出した。

以上のように、アップテンポなテクノという導入からややスローなハウスやディスコへ、という小室哲哉及びtrfの辿った系譜は、いわば一種の“教育”としてあらかじめ設計され、実際にある程度の成功を収めた。それが言い過ぎならば、少なくとも時代の空気と見事に同期していた、とでも言おうか。そのことを確認したうえでもうひとつ注目しておきたいのは、彼の90年代の諸作品に顕著な、16分音符単位のシンコペーションである。なぜか。

小室哲哉がtrfを始めるにあたって設けたコンセプトは、広く知られているとおり、「(ディスコ+カラオケ)÷2」だ。ここまでのBPMをめぐる議論では、まだ「ディスコ=ダンスミュージック」としての側面を概観したにすぎない。それでは、「カラオケ=歌う音楽」としての側面はどうだろうか。

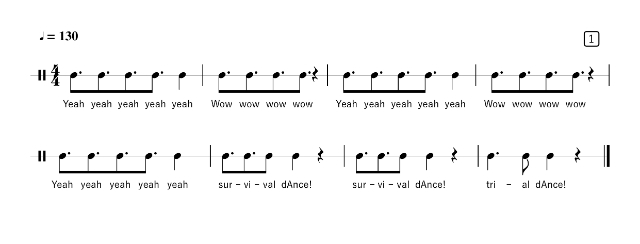

小室哲哉の楽曲では、16分音符単位のシンコペーションがしばしば歌メロで執拗に反復される。たとえばtrfの最初のミリオンヒットである「survival dAnce ~no no cry more~」(1994年5月25日)の印象的なコーラスがそうだ。譜例1のように、小節頭から付点8分音符を多用している。また、「EZ DO DANCE」(1993年6月21日)ではAメロで譜例2-1のリズムが繰り返され、サビでは譜例2-2のリズムが繰り返される。

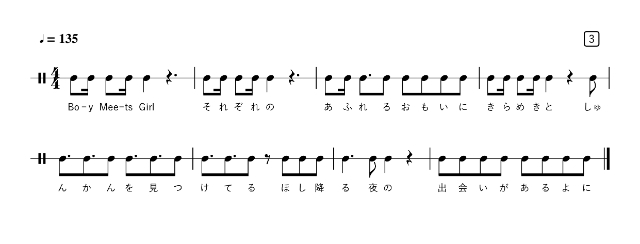

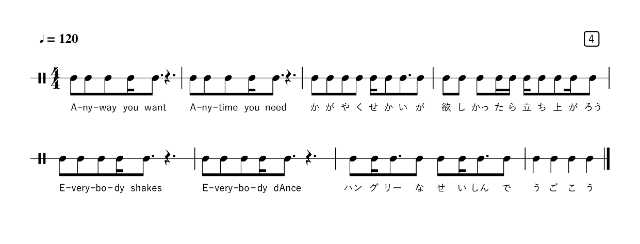

また、「BOY MEETS GIRL」(1994年6月22日)のサビでは、譜例3のように16分音符を用いた譜割りが登場するほか、5小節目から6小節目前半にかけて付点8分が反復される。「Over Night Sensation」は譜例4のように16分音符の頻度が高まり、シンコペーションによるタメがさらに強調されている。こうしたシンコペーションは篠原涼子 with t.komuro「恋しさとせつなさと心強さと」(1994年7月21日)やH Jungle with tの楽曲群でも効果的に用いられており、アップテンポなダンスミュージックに日本語詞をのせる際の常套手段として小室哲哉が用いていたものだ。

16ビートのニュアンスを出したシンコペーションは、日本語におけるロックの試み以来珍しいというわけではない。その歴史は佐藤良明の『J-POP進化論「ヨサホイ節」から「Automatic」へ』(平凡社新書、1999年)でキャロルやサザンオールスターズの楽曲を例に辿られている。とはいえ、80年代後期の日本語のポップスや、バンドブーム期のビートパンク、そして90年代前半の楽曲では、16分音符単位のシンコペーションはあまり見られない。8分音符を基礎単位にするほうが、歌詞が聞き取りやすく、メロディがくっきり感じられるという利点があるためだろう。

それに対して、小室哲哉のシンコペーションは、スピード感にメロディの輪郭を埋没させることなく、ハウスやテクノを構成する16ビートのノリを明示している。付点8分音符の多用によって、一音一音のピッチの明晰さや単語としての破綻のなさを維持しているのは興味深い点だ。

歌メロにおけるシンコペーションは小室哲哉やtrfにとって大きな意味を持つ。前述したように、trfの結成にあたって小室のなかにあったコンセプトは、「(ディスコ+カラオケ)÷2」。“踊れる”ことと同じくらい、“歌える”ことも重要だったと考えるのが筋だ。

とすれば、次のような事態を想定していてもおかしくはない。trfの楽曲をカラオケで歌う度に、このシンコペーションはマイクを握る者の身体に16ビートのノリを植え付けてゆく。シーケンサーで鳴らされるスクウェアで機械的なビートは、そのガイドとして非常に機能的だ。それはあたかも歌う者のなかに16分音符のグリッドを刻みつけるかのように、ビートを響かせ、歌わせる。

trfを聴いて踊ること、そしてtrfを歌うこと。この二重の身体への働きかけは、BPM感覚と16ビートのグリッドを90年代の日本人に教えた。それは、坂本龍一が指摘するところのメロディの感覚や転調の感覚をめぐる“教育”よりも重要な“教育”であったのではないだろうか。

■imdkm

ブロガー。1989年生まれ。山形の片隅で音楽について調べたり考えたりするのを趣味とする。

ブログ「ただの風邪。」

※記事初出時、BPMのデータに一部誤りがありました。読者からご指摘をいただき、改めて著者と検討したところ、論旨そのものに影響がある範囲ではありませんが、データを精査した上で修正いたしました。