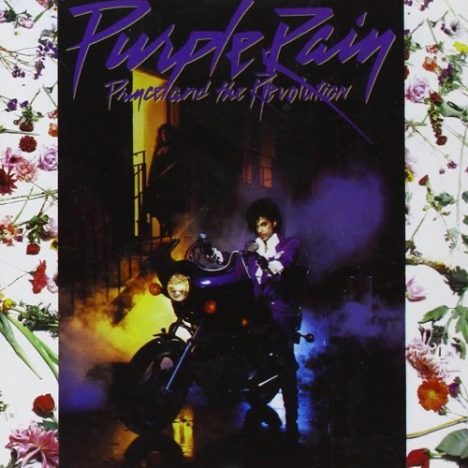

栗原裕一郎の音楽本レビュー 第16回:『プリンスとパープル・レイン (音楽と映画を融合させた歴史的名盤の舞台裏) 』

『プリンスとパープル・レイン』は何について書かれた本なのか? 栗原裕一郎が読み解く同著の意義

本書を読むまで、『パープル・レイン』という映画については正直なところ、お世辞にも出来がいいとは言い難いプリンスのナルシシズムが横溢したB級ロック映画、アルバム『パープル・レイン』の長尺MVみたいなものという程度にしか思ってなかった。

だが、アルバムがサウンドトラックという位置付けだったことからもわかるように、プロジェクトとしてまずあったのは映画だった。映画関係者はほとんど誰も期待していなかったこの映画はしかし、プロたちの予測を大きく(良いほうに)裏切り、興行収益が7000万ドルという大ヒット作となる。アルバムも1500万枚という記録的なヒットになったが、ロック史の名盤として不動の地位を得ているこのアルバムの成功は元を正せば、映画の成功が連れてきたものだったのである。

『パープル・レイン』以前、プリンスは『1999』(1982年)ですでに400万枚の大ヒットをものにしトップ・アーティストへの階段を登ってはいたが、ハリウッドが主演作をすんなり認めるほどの知名度は得ていなかった。先述したようにポピュラー音楽シーンは人種により分断されていたし、おまけに82年というのはことさら全米チャートからブラック・ミュージックが姿を消した時期だったのだ。マイケル・ジャクソンが『スリラー』をリリースするのは『1999』の1カ月後のことだ。

映画を作るというのはプリンス自身のアイデアだった。アイデアというよりそれは妄執に近いものだったようで、映画を撮らせなければ契約を更新しないと所属レコード会社であるワーナー・ブラザースに突き付けたのだった。

成功はおろか実現すら疑われるなか、プリンスは圧倒的な確信とバイタリティ、カリスマ性でハードルを着々とクリアし、周囲をあたかも洗脳するがごとく巻き込んで、不可能に見えた映画の実現に邁進し、成功に導いていく。

The Revolution、The Time、Wendy & Lisa、Vanity 6といったお馴染みのプリンス・ファミリーに加え、マネージャーのロブ・カヴァロ、脚本を担当したウィリアム・ブリン、監督となるアルバート・マグリーノらによって織りなされる波瀾の群像劇が本書最大の読みどころだ。

映画会社探しはむろん難航したが、結局、ワーナー・ブラザース・ピクチャーズが引き受けることに決まった。だが撮影に入ってからも困難は途切れることなく襲ってきた。映画と音楽の文化の違いから撮影は混乱を来し、すべてを掌握できない状況に慣れないプリンスは苛立ちを募らせる。プリンスをはじめとする、演技に関しては素人にすぎないミュージシャンたちがまともに演じられるのかという問題も立ちはだかっていたし、ヒロインに抜擢されたアポロニア・コテロの演技も褒められたものではなかった。撮影が終われば終わったで、重要なシーンのネガが紛失するなんてトラブルに見舞われたそうだ。

ようやく映画が完成しても、プリンス側と映画会社の認識のズレは埋まっていなかった。ハリウッドのメジャー会社が「黒人アーティスト初の主演映画」と売り出すインパクトに意味があるのだとプリンス側が考えていたのに対し、ワーナー側は、スラムの映画館で週末だけの上映、メインターゲットはティーンエイジャーの黒人少女と考えていた。社のクレジットを入れるかも決めかねていたという。

アルバムともども絶対にヒットする、4000万ドルは稼ぐと主張するプリンス側に負けて、そこまで言うならテストしてみようとワーナーは試写会を開催することにした。すると熱狂的な反応が返ってきた。それもかつて見たことのないような高スコアである。あまりの好成績にワーナーはプリンス側が仕込んだんじゃないかと疑った。そこでプリンス関係者が関与できない場所で再度、再再度テスト試写会を催したのだが、反応はやはり熱狂的だった。ワーナーは態度を変え、全米200館での公開を決め、順次劇場を増やすと約束した。そして最終的には900館で公開され、7000万ドルの興行収益を叩き出すに至るのである。

先述したように、本書はごくジャーナリスティックに書かれた作品であり、関係者の取材によってほぼ構成されているが、唯一プリンスへの取材だけは行われていない。理由はいわずもがなだろう。

読み終えて思ったのは、結局プリンスという人が一番の謎だよなあということだった。想像を絶する熱狂で迎えられたという事実を知ってから観直しても、『パープル・レイン』という映画に対する印象や評価はあまり更新されなかったのだけれど、個人的な感想なのでそれはおこう。

著者が強調するのは、84年というタイミング、黒人音楽をめぐる状況が劇的に塗り変わるタイミングで公開されなければ、『パープル・レイン』という映画がそこまでのインパクトを持つことはなかっただろうということだ。プリンスはあたかもその未来を察知していて、実現に向け猪突猛進したようにしか見えないのだが、実際のところ何がそこまで彼を突き動かしていたのか――それが最大の謎として残る。誕生日すら祝わないエホバの証人に入信したせいで、20周年、30周年といった節目にも冷淡だったため、プリンス自身が『パープル・レイン』について語った言葉は少ない。

著者のアランは最後を次のような問いで締めている。

「『パープル・レイン』プロジェクトは、歴史に残る何かを作り上げたのだろうか。それとも、時代の求めるアーティストが、時代にふさわしい曲を作り、(入念に計画、実行されたとはいえ)さまざまな要素が偶然重なって、爆発的エネルギーを発しただけなのか」

これはいわば修辞的疑問というやつだから、あまり真に受けなくていい。そんなの両方に決まっているからだ。著者の気分としては前者に傾いていて、だから書かなければ気が済まなかったのだろうが、歴史的作品というのはいつだって、複雑なケミストリーの化合物なのである。

■栗原裕一郎

評論家。文芸、音楽、芸能、経済学あたりで文筆活動を行う。『〈盗作〉の文学史』で日本推理作家協会賞受賞。近著に『石原慎太郎を読んでみた』(豊崎由美氏との共著)。Twitter