映画『バクマン。』に溢れる、マンガへのリスペクトーー松谷創一郎がその意義を考察

天才と秀才の戦いを描いた王道ストーリー

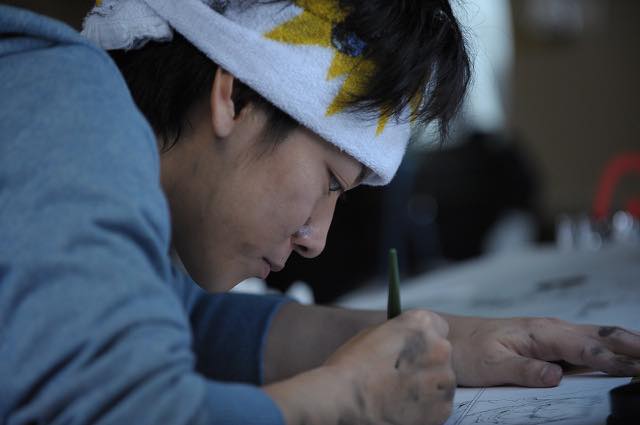

私がもう一つ、この映画で感心したのは“マンガを描くこと”から逃げなかったところです。ここまでマンガと向き合った映画は、おそらく過去にはなかったでしょう。そもそもマンガを描く作業は、基本的に机に向かっているだけで見た目には地味。はっきり言って、映画向きではないんですね。それを、前述したペンを刀に戦う表現やプロジェクション・マッピングを活用しただけでなく、全編を通して、ペン入れの「カリカリ」「ガシガシ」「ザッザッ」という音がかなり強調されています。地味な作業に潜む迫力を、音で表現したわけです。それは、ひたすら机に向かうなかからマンガが生み出されることが、上手く表されていました。そのあたりからも、この映画のマンガに対する愛情が強く伝わってきました。

『バクマン。』は、『ジャンプ』の裏側を描いた作品で、いわゆる“内幕モノ“でもあります。『ジャンプ』の“アンケート至上主義”や“作家の専属契約”といった編集姿勢は、人気取りのマンガ家ばかりになるとか、作者を囲んでしまうからダメだとか、否定的に語られることも少なくありませんでした。しかし、そうした面をできるかぎり明け透けに描いたからこそ、『バクマン。』は信頼を得たところがあります。そして映画もしっかりとそこを描いたのは、嬉しかったですね。

とくに編集会議のシーンは秀逸です。リリー・フランキー演じる編集長が、「あり」「条件付きであり」「なし」と、掲載を決めていく。『ジャンプ』編集部は、実際はもっと辛辣だとコメントしていましたが、そういう残酷な側面も描きました。あそこをとてもシビアに淡々と描いたのは、川村さんや東宝も同じようなことを日々経験しているからでもあるのでしょう。メジャー作品がそういう過酷な難関を突破したうえで生み出されるのは、東宝においても同じだからです。その点で、マンガ家志望のひとはもちろんのこと、多くのクリエイターにとっても参考になるところが多い作品だったのではないでしょうか。

宮藤官九郎さんが演じるマンガ家・川口たろうが、「マンガは読者に読んでもらって、初めてマンガなんだよ!」という言葉も、とても重みがあります。もしかしたら、メジャーでやっていく意識がないひとには、この言葉は理解し難いものかもしれない。でも、作品は人に見られてナンボだというのは、間違いなく正解です。マンガの世界に限らず、クリエイターには天才型のひとと、秀才型のひとがいます。そしてクリエイターの99%くらいは秀才型で、制約のある中で、努力と工夫で結果を出します。先ほどの川口たろうの言葉は、まさにそうした秀才型のクリエイターに向けられたものでしょう。

そういえば『バクマン。』は、“天才VS秀才”を描いた、極めて王道の物語です。天才型の新妻エイジ(染谷将太)に対して、絵を描くことしかできない真城最高(佐藤健)と、原作を書くことしかできない高木秋人(神木隆之介)が、力を合わせて立ち向かっていきます。そして、秀才型の人間を引き上げる役割を果たすのが、山田孝之演じる編集者です。この映画におけるマンガ編集者にあたる存在は、プロデューサーの川村元気自身です。あの編集者の姿は、川村さんの分身でもあるのです。

作中でも、たとえば登場人物の部屋の壁に「毒蛇は急がない」(強い者は、急がずに泰然自若としているという意味)と書いた紙が貼られていますが、これは藤子不二雄Aの自伝的マンガ『まんが道』に出てくる言葉です。他にも酒を飲みながら『スラムダンク』ネタを話したりします。つまり『バクマン。』は、過去のマンガ作品にオマージュを捧げた作品であり、同時に、映画制作者が自分たちの姿勢を表明したメタ的な作品でもあるわけです。エンドクレジットなどは、本当にマンガ愛に溢れていて、そこにも感銘を受けました。「映画が、ここまでマンガを描いてくれたんだ!」という喜びでいっぱいになりました。