カンヌ国際映画祭「ある視点」監督賞受賞作

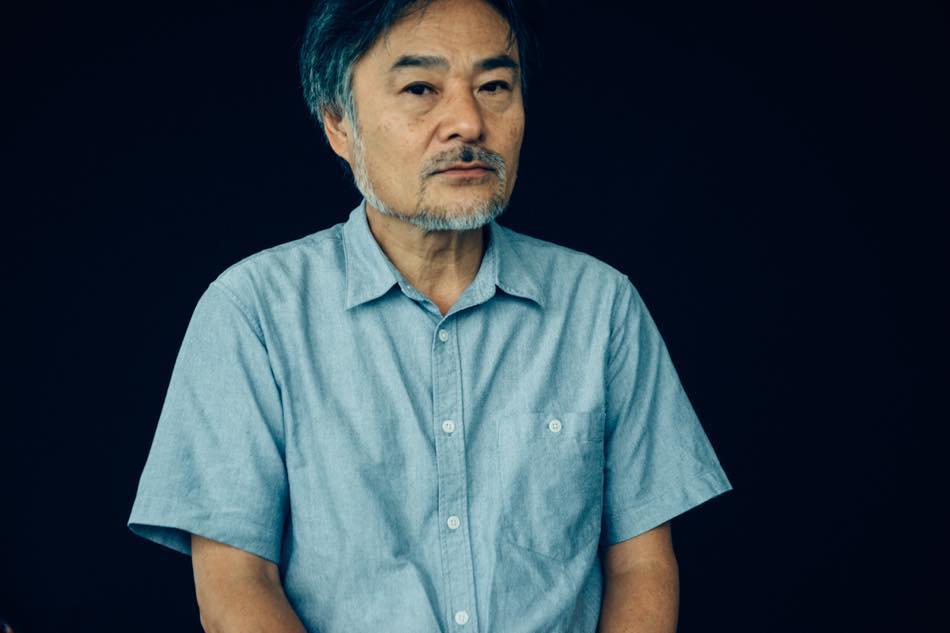

黒沢清、『岸辺の旅』インタビュー ジャンル映画から解放された、新境地を語る

「隙あらば、またホラー映画を撮ってみたい」

——この映画はホラー映画ではないですけど、怖いか怖くないかで言ったら、やはり怖いんですよね。自分は二回観たんですけど、不思議なことに二回目の方がそれを強く感じました。

黒沢:そうですね。そこはごく自然にそうしました。生きている方の主人公である深津さん演じる瑞希にとっては、いくら旦那が幽霊であることを受け入れられたとしても、死そのものを克服することは大変な作業なわけです。目の前に死者が現れたら、それは怖いだろうと。ホラー映画ではないので、幽霊を特別に怖いものとして表現することはしませんでしたが、主人公にとってはショックなものでもあり得るはずで、そこはなるべく自然に表現しました。

——ホラー映画の場合、死を描いたとしても作り手の死生観や宗教観って、やろうと思ったらある意味全部チャラにできるじゃないですか。でも、『岸辺の旅』のようなヒューマンドラマ、ストレートドラマの場合、特に海外の観客からそこの部分を深読みされるんじゃないかとか、そういう不安はなかったですか?

黒沢:舞台が日本ですから、日本以外のなにものでもないわけですが、日本古来の宗教観であったりとか、風習のようなものは、可能な限り排除しようとは思いました。そこは、実はかなり苦労したところで。きっと、日本の土着的な死生観にもっと根付いたような作品の方が、海外の観客は喜ぶし、それを必死で探そうとするんですよ。だから、意地でもそういうものにはしたくなかった(笑)。それと、ささやかながらこれまで自分が撮ってきたホラー作品を観ている観客も海外にはいるので、そういう点でも今回の作品は想像以上に素直に受け止められたように思います。

——最近のハリウッドやヨーロッパのホラー映画を観ていて気づかされるのは、黒沢監督をはじめとする日本の監督が90年代から00年代にかけて撮ってきたいわゆるジャパニーズホラー作品の数々は、同時代においても海外の観客から支持されていましたが、ここにきて改めて、世界中の若い監督たちにかなり強い影響を及ぼしているなってことで。

黒沢:そうですね。ずっと「ささやかながら」とは思ってはきましたけど、本当に一つの表現として定着していることに自分も気づかされています。それはホラー映画だけじゃなく、それこそ最近のフランスのまじめな映画を観ていても、普通に幽霊が出てきたりして、おそらく10年前だったら失笑を買うだけだったんでしょうけど、それが今では普通のものとして観客から受け止められるようになっている。それは、あの時代のジャパニーズホラーの力だったと自負しています。まぁ、何よりも、ハリウッドまで行った中田秀夫さんと清水崇さんの力が大きいんですけど(笑)。自分も、隙あらばじゃないですけど、またホラー映画を撮ってみたいという思いはあります。

——ほぉ!

黒沢:ただ、もういろいろやっちゃっているんでね(笑)。どうやって新しいものを見せることができるのかというのは悩みどころではあるんですけど。今ではホラー映画の主流にもなった、これも日本の鶴田法男が先駆者だったわけですが、POV作品とかは、まだ自分は一回もやってないので、チャンスがあればこっそり挑戦してみるのもおもしろいかな、なんて思ってます(笑)。

(取材・文=宇野維正/写真=下屋敷和文)

■公開情報

『岸辺の旅』

10月1日(木)より、テアトル新宿ほか全国ロードショー

(C)2015「岸辺の旅」製作委員会/ COMME DES CINÉMAS