キーパーソンが語る「音楽ビジネスのこれから」第4回

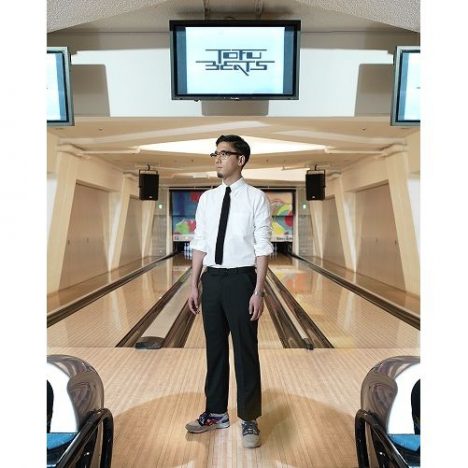

unBORDEヘッド鈴木竜馬氏インタビュー(前編)「まずはクラスの端っこの子たちに届けたい」

「竹槍を10本集めて太くすることが重要になる」

――レーベルヘッドとしての鈴木さんご自身の判断も、作品をユーザーに届ける上で大きな要素だと思います。93年にソニー系列の会社に入り、ミリオンセラーが続出する音楽業界の全盛期も過ごした上で今のお考えにいたるには、どのような変遷がありましたか。

鈴木:93年にソニーミュージックのグループに入社して、音楽そのものにきちんと携わったのは99年にワーナーに来てからです。ビジネスマンとして良かったなと思っているのは、ソニー時代に僕は、音楽そのものではなくてマーチャンダイジングを学んだことです。例えばCDは、銀色の盤面がきっちりフォーマット化されていて、掛率が73%と決まっていて、タワーレコード、新星堂、TSUTAYA、というように卸先も決まっています。僕が最初に勉強したことは、まず単価からして違うものです。消しゴムからTシャツまで売っていて、百貨店の場合は85%で委託で預ける、町の小売店には65%、卸は50%など、売り先によってレートも全然違います。CDと違って、何をどう作るかによって原価も違います。後々考えると、そのように流通の勉強をまずできたことが、お客さんの顔を見やすくさせたのかな、と思っています。ワーナーでは営業からやったんですけれど、経済的なことを学んでいたから「スキームが決まっていてつまらないな。じゃあ何ができるだろう。」と考えて、何か特典をつけたり、という発想ができたのは、まずマーチャンダイジングを勉強したことが体に流れていた、という部分があります。僕だけでやったわけじゃないけれど、RIP SLYMEであのバカボンキャラみたいなものを融合させて転がしていく、というのはあまり皆がやっていなかった手法じゃないかな、と思います。ゆくゆくはPARCOでRIP SLYME展をやれるだけのノベルティを何百種類も作っていました。

――音楽の流通をある意味で守ってきた再販制度は今でも存在しますが、それだけでは立ち行かなくなってきたところで鈴木さんの経験が活きた部分があった、ということでしょうか。

鈴木:例えば僕はコンビニ流通をやったわけでもないので、音楽業界の典型的なスキームをぶっ壊す、というところには至っていません。ただ、ウィークポイントは見えているので、そこは触らずに経験したことで何かやっていけばいい、と考えています。今はレンタルやコンビニというところまでは頭を働かせていないし、そこは「餅は餅屋」だと思っているので、いいものを作っていくことにフォーカスしています。ただ感覚論としては、音楽のお客さんが動く時の流通の仕方に何か変化があった方が食いつきやすいんだろうな、と思います。それがさっき言ったような、クラスの端っこの子たちを動かす、というところにつながるんでしょうね。

――将来の新たな流通形態に備える、ということでもありますね?

鈴木:それはあります。いつボタンを押すか、ということですね。CDで言うと、100万から10万へ、更に5万になってきつつあります。10×10どころか5×20になったきたということは、5のビジネスの仕方としては当然、アーティストを媒介にして、興行やマーチャンダイジングにおいてプロダクションと我々がどのくらい多くのことをギブアンドテイクできるか、ということが重要になってきます。そういう意味ではマーチャンダイジングを勉強してきたことを活用できる機会がこれから増えてきます。

――多様なマネタイズ手法を取っていく場合、核となるアーティスト価値の重要性はより高まるようにも思うのですが、その部分はどうマネジメントしていきますか。

鈴木:そのときに個々のアーティストを活かしていくことも大切ですが、それぞれの竹槍だけじゃ通用しないものでも10本集めて太くするようなことが重要にもなってきます。こういうインタビューでどこも文字にしてくれないけど、僕が「暴走族理論」って呼ぶものがあるんですよ(笑)。例えば「ワーナーライダース」という暴走族があって、これがレーベルの旗だとします。そこには特攻する奴がいればケツ持ちもいます。単車に乗っている奴もいれば車に乗っている奴もいるし、ときにタンデムしてる奴らもいれば、地元の中学生が憧れてスクーターに乗って参加することもあります(笑)。それが個々のキャラクターなんだけれど、結局は「ワーナーライダース」という旗のもとにいるから人が集まるわけです。それを外から見て「ワーナーライダースかっこいい」と思う人がいたときに何ができるかというと、「ワーナーライダース」のステッカーを欲しいと思わせるわけです。だから、unBORDEという旗のもとに、の子みたいな特攻隊長もいれば、高橋優のように間で何かをやってくれるのもいる。それぞれなんだけれど、何となく同じ旗で動いている時に、その旗が「あそこのチームいいな」と、音源を買うときの、安心感のスタンプのようになってくれればいいと思います。僕は暴走族だったわけじゃないんだけど、周りにいっぱいいましたからね(笑)。

――鈴木さんはむしろチーマー寄りですよね(笑)。

鈴木:確かに(笑)。ただチーマーはたいがい、着ている革ジャンもジーンズも同じ系統なんだけど、暴走族は乗り物が違うからキャラが出るんですよ。